Ascensio de Morales y Tercero en una carta autógrafa, fechada en Badajoz, el 26 de abril de 1754, explicaba todos los pormenores de su comisión de archivos. Una orden del Consejo de Estado dada en 1743 le encomendó la tarea de investigar en los archivos para hacer una Historia Eclesiástica de España. Sin embargo, detrás de esa aparentemente altruista misión había motivos de más calado. Al parecer, los cardenales Acquaviva y Belluga, comisionados para negociar el Concordato de 1723 habían sostenido, frente al Papa, que la grandeza de los conventos y de las iglesias de España se debía al mecenazgo de los reyes. Felipe V quiso llevar a cabo una investigación para verificar eso y de paso “recuperar los legítimos derechos que con la Corona le habían dejado los señores reyes sus predecesores gloriosos en las iglesias que habían conquistado, fundado y dotado en sus dominios, y saber cuántas eran fundaciones reales”. Y para llevarlo a cabo se le otorgó el cargo de oidor honorario de Sevilla con la intención de que recibiese un sueldo de 75 reales diarios para llevar a cabo su misión. Empezó investigando en Castilla, León, Asturias y Galicia, para ver la regalía de patronatos de las iglesias catedrales de Palencia, Valladolid, León, Astorga, Santiago, Tuy, Lugo, Orense, Oviedo y Burgos. Con Fernando VI se le propuso Galicia, y, finalmente, por decreto del 23 de junio de 1750 se le encargo los obispados de Cuenca, Murcia, Cartagena, Orihuela, Plasencia y Badajoz (Rodríguez Moñino, 1930: 121-136).

Su obra más acabada fueron cuatro volúmenes con documentación sobre la diócesis de Badajoz. El cuarto de esos volúmenes, conservado por duplicado en el Archivo Histórico Nacional y en la Biblioteca Colombina fue publicado en Badajoz en 1910 bajo el título de Crisis Histórica de la Ciudad de Badajoz y reeditado en la misma ciudad en el año 2006. Sin embargo, este último volumen era resumen de los tres anteriores, conservados en la sección de Códices del Archivo Histórico Nacional y que nunca vieron la letra impresa. De estos tres volúmenes hemos extractado algunos datos correspondientes a la villa de Barcarrota.

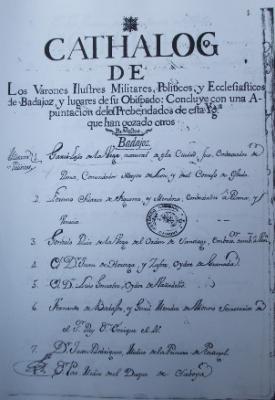

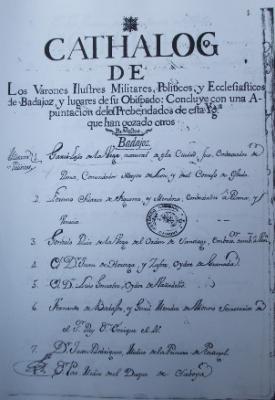

Entre el volumen de documentación inédito figura este catálogo de varones ilustres de los pueblos del obispado de Badajoz. Se enumeran un total de 347 personajes ilustres de un total de treinta ciudades, villas o aldeas del obispado de Badajoz. Hay que añadir que sigue muy de cerca el manuscrito de Juan Solano de Figueroa, estableciendo pocas modificaciones. De todos ellos, el 40 por ciento son de la ciudad de Badajoz y el resto se lo reparten los 29 núcleos de la diócesis. Concretamente, la distribución geográfica de los personajes es la siguiente: 139 de Badajoz, 6 de Talavera la real, 3 de Santa Marta, 3 de La Albuera, 4 de Almendral, 3 de Salvaleón, 9 de Salvatierra, uno de la Morera, 26 de La Parra, 10 de Feria, 28 de Zafra, 3 de Bodonal, 2 de Villagarcía, 22 de Fregenal de la Sierra, uno de Higuera, 8 de Burguillos del Cerro, 21 de Jerez, 3 de Higuera de Vargas, 2 de La Roca, 21 de Alburquerque, 2 de Campomayor, uno de Olivenza, 4 de Serpa, 3 de Mora, 2 de Villanueva del Fresno, 5 de Oliva, 4 de Alconchel, 11 de Barcarrota, 2 de Valverde de Leganés y uno de Telena.

Del total de 347 personajes solo se mencionan dos mujeres, que destacaron obviamente por su piedad, una como esposa de uno de los personajes y la otra, una barcarroteña llamada Isabel López, que fue muy piadosa con los pobres y se enterró en el convento de Rocamador. Por su parte los varones pertenecen en su inmensa mayoría al clero –secular o regular- apareciendo también un grupo de militares y algunos funcionarios reales. Todo esto no tiene nada de extraño, pues hay que contemplar este listado en el contexto de la época, donde la mujer vivía a la sombra del hombre. Y en cuanto a la abundancia de religiosos no podemos olvidar que Ascensio de Morales trataba de confeccionar una historia eclesiástica del obispado pacense, de ahí que se fije especialmente en los religiosos.

Hay muchos datos equivocados, el más llamativo es el de Vasco Núñez de Balboa que aparece listado entre los badajocenses cuando en realidad era jerezano. Pero hemos querido presentar la lista tal cual la redacto este erudito del siglo XVIII. Pese al tiempo transcurrido creo que tiene su valor, y por ello me permito publicar el listado completo para disfrute de los curiosos de la historia local.

Catálogo de los varones ilustres, militares, políticos y eclesiásticos de Badajoz y lugares de su obispado: concluye con una apuntación de los prebendados de esta iglesia que han gozado otros puestos.

BADAJOZ

1.-Garcilaso de la Vega, natural de esta ciudad, fue embajador de Roma, comendador mayor de León y del Consejo de Estado.

2.-Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza, embajador a Roma y Venecia.

3.-Gonzalo Ruiz de la Vega de la Orden de Santiago, embajador también a Venecia.

4.-Don Juan de Hortega y Zafra, oidor de Granada.

5.-Don Luis González, oidor de Valladolid.

6.-Fernando de Badajoz y Garci Méndez de Moscoso, secretarios de el señor rey don Enrique IV.

7.-Don Juan Rodríguez, médico de la princesa de Portugal.

8.-Don Paz, médico del duque de Saboya.

9.-Don Luis González, escribió un “Tratado de la Virtud”.

10.-Garci Sánchez de Badajoz, poeta célebre, murió loco y enamorado.

11.-Luis de Morales, apeles de su siglo, como Juan de Badajoz, otro virtuoso.

12.-Juan de Solís, Maestre de Campo, general en la conquista de La Florida.

13.-Luis de Moscoso y Alvarado, maestre de Campo.

14.-Lucas Vázquez de Ayllón, oidor en esta conquista.

15.-Vasco Núñez de Balboa, descubrió el Mar del Sur, y de él tuvo título de adelantado. Fue gran soldado y se le debió mucha parte en la conquista del Darién. Pero murió degollado a manos del gobernador su suegro.

16.-Francisco Moscoso, caballero del Orden de Santiago, corregidor de Logroño y Écija y veedor general del reino de Portugal.

17.-Gonzalo Ruiz de Figueroa, escribió “El Juicio de Paris y la Fábula de Piques y Cupido”.

18.-Gregorio Silvestre, mucho y bueno a lo divino y humano.

19.-El maestro fray Gerónimo de Sotomayor, orden de San Agustín, provincial de Andalucía y catedrático de vísperas de teología en la Universidad de Osuna.

20.-Pedro Suárez de Figueroa, fue valeroso caballero, sirvió al rey don Enrique IV en embajadas y otros negocios de mucha cuenta. De él desciende en conde de los Arcos.

21.-Bartolomé Sánchez de Badajoz, secretario del señor rey don Juan II.

22.-Gonzalo Fernández de Badajoz, escribano de cámara del mismo señor rey.

23.-Garci Fernández de Badajoz, secretario del señor rey don Enrique IV.

24.-Alfonso Godínez, caballero poderoso, muy cálido del señor rey don Sancho el Bravo, y canciller mayor del infante don Fernando que, aunque fue portugués de nación, se connaturalizó y arraigó en esta ciudad.

25.-Fernán Ibáñez de la Cámara, fue heredado en Cubillos y Malpartida, aldeas de esta ciudad.

26.-Pedro Rodríguez de Fonseca, pasó de Portugal a Castilla, fue guarda mayor de la persona del rey don Juan I, y su aposentador mayor y es tronco de los marqueses de la Lapilla.

27.-Don Juan de Fonseca y Figueroa, embajador de Parma.

28.-Garci Laso de la Vega, poeta insigne y celebrado en su tiempo. Escribió “El infierno de amor” y otras obras bien aplaudidas y descienden de él los condes de la Monclova.

29.-Gómez Suárez de Moscoso y Figueroa, comendador de Portezuelo, en la orden de Alcántara. Fundó y dotó magníficamente en esta iglesia catedral la capilla de Santa Ana.

30.-Hernán Gómez de Solís, señor de las villas de Salvatierra y Barcarrota, de quien se escribe que tuvo título de duque de Badajoz. Hízole esta merced el señor rey don Enrique, pero no llegó a lograr la posesión porque la ciudad y sus caballeros se lo estorbaron.

31.-Gómez Hernández de Solís, fue padre de pobres evangelios. Fundó los conventos de Santo Domingo y San Gabriel de esta ciudad y la capilla mayor del convento de San Agustín.

32.-Don Pedro de Alvarado Mesía y Contreras, caballero de la orden de Santiago, adelantado de la provincia de Guatemala, Jalisco y Honduras, capitán general del Mar del Sur; héroe incomparable de quien se escribe mucho en las conquistas de México y Perú.

33.-Su hermano Hernando de Alvarado, famoso capitán y conquistador.

34.-Su abuelo Juan de Alvarado, comendador de Hornachos en la orden de Santiago.

35.-Diego de Alvarado, comendador de Lobón, Puebla, Montijo, Cubillana, señor de Castellanos, dignidad en la Orden, alcaide de Montánchez, maestresala del rey don Enrique. Hizo el castillo de Lobón y, por bula especial, labró para hospital la iglesia que hoy sirve al convento de San Francisco de aquella villa.

36.-Juan de Alvarado, comendador de Lobón.

37.-García de Alvarado, comendador de el Montijo.

38.-Luis de Alvarado, nuevo Hércules, de quien se escriben casos extraños de sus agigantadas fuerzas, casó en Trujillo.

39.-Alonso de Alvarado, capitán general de las islas de Canarias, donde murió peleando con los ingleses.

40.-Don Nuño de Alvarado, capitán de caballos, comendador de Puerto Marín, en la religión de San Juan.

41.-Gómez de Alvarado, conquistó y pobló la ciudad y provincia de Huánuco.

42.-El mariscal Garci González de Herrera, señor de la villa del Arroyo del Puerco y aldea el Conde.

43.-Rodrigo Mexía, señor de la villa y castillo del Cortijo, de quien desciende el marqués de la Guardia.

44.-García Contreras, del hábito de San Juan, comendador de El Final.

45.-El Inca Garcilaso de la Vega, capitán en la rebelión de Granada, escribió la vida y hechos del adelantado Hernando de Soto, conquistador de la Florida, los Comentarios Reales de los Reyes y reinos del Perú. Tradujo del toscano al español los Diálogos de León Hebreo.

46.-Su padre Garcilaso de la Vega y Figueroa, capitán y conquistador de aquellos dilatados reinos, que casó en el Cuzco con la Palla (o infanta) doña Isabel Yupanqui, hermana de Huayna Cápac, último rey de aquellas provincias.

47.-Juan de Vargas y Alonso de Vargas, capitanes y conquistadores de aquel imperio.

48.-Francisco Moscoso, fue de parecer que no se diese muerte al inca Atahualpa.

49.-Ruy Fernández Briceño, conquistador del Perú, fue alcaide y guarda de la persona del Inca, cuando le prendió Pizarro.

50.-Juan Núñez Sedeño y Hernando de Badajoz, poblaron la ciudad de Antequera, asiento del obispado de Yucatán.

51.-Gonzalo de Badajoz, famoso capitán en la conquista del Darién.

52.-Bartolomé González de Mendoza, caballero de la Orden de Santiago, comendador de Monesterio, y trece de la orden. Gozó después su mayorazgo doña Leonor de Mendoza y Figueroa, casada con don Fernando de Godoy Ponce de León, caballero de la orden de Alcántara, capitán de caballos en este ejército, teniente de maestre de campo general y gobernador de Valencia.

53.-Francisco Calderón, comendador de Usagre, en la orden de Santiago.

54.-Juan Méndez de Moscoso, comendador de Alcuéscar, de la misma orden.

55.-Diego de Vargas Machuca, maestre de campo y gobernador de Gibraltar.

56.-Su hijo don Juan de Vargas Machuca, corregidor de Cáceres y Plasencia.

57.-Sus nietos don Diego de Vargas, caballero de la orden de Alcántara y…

58.-Don Alonso de Vargas, de la orden de Santiago, capitanes.

59.-Don Francisco Freire, maestre de campo en Flandes.

60.-Francisco de Badajoz, coronel.

61.-El capitán Vargas, que lo fue en Flandes.

62.-El licenciado Juan Rodríguez de Mora, regidor de esta ciudad, corregidor de Zamora, de la merindad de Trasmiera y de la de Saldaña, del consejo de Su Majestad, oidor en Panamá, en Santa Fe y en la ciudad de La Plata. Manda en su testamento doscientas misas por los indios del Perú. Y contiene una cláusula de notable ejemplo: y porque en el uso –dice- y administración de los dichos oficios podré haber tenido algunas negligencias cono hombre, por descargo de mi conciencia, mando a Su Majestad los doscientos ducados que tengo de renta de pensión en cada un año sobre la ciudad de Sevilla. Fundó un razonable mayorazgo en las casas del Castillo y dehesa de los Fresnos y otras pensiones que después gozó don Pedro de Carvajal y Tovar, caballero de la orden de Calatrava y capitán de caballos de este ejército.

63.-Don Francisco Mateo Fernández Bejarano, gran médico y filósofo, escribió “De pulsibus, de Facultatibs Naturalibus, de Coctione et putredine, de Purgatione, de Metheoris y Noticia intuitiva de todas las Artes y Ciencias”.

64.-El doctor Santiago, protomédico del señor rey don Felipe II y…

65.-Su hijo, el padre Diego de Santiago, de la Compañía de Jesús, que murió en Filipinas, ahogado en el mar, por confesar un católico.

66.-De tiempos modernos, en el siglo XVII, son el doctor don Íñigo de Arguello Carvajal, caballero de la orden de Calatrava, consultor del Santo Oficio de la Inquisición, del Consejo de Su Majestad, fiscal y oidor en la chancillería de México. Acrecentó las rentas reales de aquel imperio en más de 400.000 ducados al año.

67.-Don Fernando de Arguello Carvajal, corregidor de la provincia Sinaloa, en Nueva España, capitán general de la Nueva México (sic).

68.-Don José de Arguello Carvajal, caballero de la religión de San Juan; nietos ambos de don Íñigo Arguello Carvajal, caballero de la orden de Santiago.

69.-Don Alonso de Vargas, capitán de caballos en Cataluña.

70.-Don Bernardino Morante de Silva, caballero de la orden de Calatrava, capitán de infantería y corregidor de La Coruña y Betanzos.

71.-Don Francisco de Moscoso, capitán de infantería en Cataluña, murió sobre Tarragona.

72.-Don Alonso Martel y Vargas, caballero de la orden de Santiago, corregidor de La Coruña, Ronda y Trujillo.

73.-Don Gonzalo Martel, su hijo, y de la misma orden, capitán de caballos de este ejército.

74.-Don García Martel, de la misma orden, teniente de maese de campo general.

75.-Don Miguel Martel de Mendoza, de la misma orden, capitán de caballos.

76.-Licenciado Rodrigo Moscoso de Chávez, oidor en Guatemala.

77.-Don Miguel de Mendoza, capitán de infantería.

78.-Don Gómez de la Rocha, caballero de la orden de Santiago, capitán de caballos.

79.-Don Antonio Cabrera de Chávez (capitán de infantería).

80.-Don Diego Cabrera, (capitán de infantería).

81.-Don Juan de Morales y Cabrera, digo Guzmán, (capitán de infantería).

82-83.-Don Gómez de Hoces y Moscoso, hijo de Lope de Hoces, caballero de la orden de Santiago, (capitán de infantería).

84.-Don Pedro de León y Rocha, caballero de la orden de Alcántara, (capitán de infantería)

85.-Don Pedro de León (capitán de infantería).

86.-Don Bartolomé de Alvarado (capitán de infantería).

87.-Y don Juan de Tovar, caballero de la orden de Santiago, todos capitanes de infantería.

88.-También lo han sido don Andrés de Chávez.

89.-Don Bartolomé Suárez.

90.-Don Juan de Andrade.

91.-Don Gómez de Solís Portocarrero.

92.-Don Juan de Chávez y Salto.

93.-Don Juan de Alvarado, sargento mayor.

94.-Don Baltasar de Tovar, auditor general del consejo de Su Majestad y alcalde del crimen en Granada.

95.-Don Nuño de Chávez y Figueroa, maestre de campo, hijo de…

96.-Don Francisco de Chávez Sotomayor, caballero de la orden de Santiago y procurador en Cortes.

97.-Don Pedro de Mendoza y Guevara, maestre de campo, y…

98.-Su hijo don García de Mendoza, caballero de la orden de Santiago, y sirvió en este ejército.

99.-Pedro de Ardila Guerrero, comisario general y…

100.-don Pedro de Ardila, su hijo, capitán de caballos.

101.-Francisco Guerrero, capitán de caballos.

102.-Don Enrique Silnera, capitán de caballos.

103.-Don Juan de Solís Portocarrero, corregidor de Medina del Campo, alcaide de Tarifa y gentilhombre de boca de Su Majestad.

104.-Licenciado Pedro del Álamo, alcalde mayor de esta ciudad, auditor de la artillería.

105.-Licenciado Mateo de Álamo, gobernador de Montánchez y Hornachos.

106.-F. Cana-baca, sargento mayor y gobernador militar de Piedrabuena.

107.-Don Salvador de Monforte, caballero del orden de Santiago, gobernador general de la caballería del real ejército de Cataluña.

108.-Don Juan de Alva Maraver, del mismo hábito, veedor general de dicho ejército, murió con merced de consejero de Guerra o Hacienda.

109.-Su hijo, don Juan Antonio de Alva, capitán de caballos.

110.-Don Antonio de Portugal, caballero del orden de Santiago, subalterno de capitán general de Ceuta y otros muchos.

ECLESIÁSTICOS:

Por el estado de la Iglesia hay los siguientes:

1.-En primer lugar San Atón, canónigo de esta iglesia y obispo de la de Pistoia.

2.-Don Alonso Manrique de Solís, arzobispo de Burgos.

3.-Don fray Fernando de Vera y Becerra, de la orden de San Agustín, obispo de Bujía, canónigo cardenal de Santiago de Galicia, gobernador del obispado de Badajoz, arzobispo de Santo Domingo, obispo del Cuzco y electo arzobispo de Lima.

4.-Don fray Tomás de Paredes, de la misma orden, provincial de Andalucía, obispo titular de Claudio, tesorero dignidad en la santa iglesia de Granada y obispo electo de Mondoñedo.

5.-Don Bernardino de León y la Rocha, colegial en el maestrazgo de Cuenca, inquisidor en Córdoba, Llerena y Sevilla, donde presidió autos de fe, del consejo de la Inquisición y obispo de Tuy y Coria.

6.-Don Juan de Mendoza y Guevara, canónigo de Santiago.

7.-Francisco Suárez Campos, canónigo en la misma iglesia.

8.-Don Alonso Pérez de la Cueva, canónigo penitenciario de Coria.

9.-Don Manuel Rodríguez, canónigo de Palencia.

10.-Simón Rodríguez Carvallo, canónigo de Palermo.

11.-Don Gonzalo Cabezas Altamirano, arcediano de Écija y canónigo de Sevilla. Labró y dotó la capilla de la Purificación con dos capellanías perpetuas, dejando por patrono al cabildo.

12.-Don Francisco Cabezas, tesorero de la iglesia de Granada.

13.-Don Fernando Cabezas, arcediano de la misma iglesia y…

14.-Juan Cabezas, canónigo de Badajoz y Granada, a un tiempo, todos hermanos los cuatro antecedentes.

15.-Licenciado Alonso Pérez de Vita, canónigo penitenciario de esta iglesia y fundador del colegio de la Compañía de Jesús de esta ciudad.

16.-Don Pedro de Hoces, racionero de la santa iglesia de Salamanca y capellán de honor del señor rey don Felipe III a quien vino sirviendo en la jornada que Su Majestad hizo a Portugal.

17.-Don Francisco Rodríguez Lindo, maestrescuela en la catedral de Tucumán.

18.-Don Rodrigo Verjano, canónigo en la catedral de Orense.

19.-Don Francisco Romo Pardo, canónigo magistral de Baza.

20.-Don José de Valvellido, colegial del mayor de Cuenca y canónigo magistral de Córdoba.

21.-Licenciado Pedro Ramos, tesorero y canónigo de Tuy.

22.-Don Antonio Gutiérrez, provisor y vicario general del arzobispado de Valencia.

23.-Licenciado don Diego Camacho, colegial en el mayor de Cuenca, canónigo magistral de esta iglesia de Badajoz, y electo arzobispo de Manila.

24.-Maestro fray Diego Calaborrano, de la orden de Santo Domingo, Provincial de Andalucía.

25.-Maestro fray Miguel Ruiz, de la orden de la Santísima Trinidad, provincial de la Andalucía, y de la misma orden el…

26.-Maestro fray Juan de Campo, predicador del rey.

27.-Fray Diego de Chávez, provincial de los Descalzos de San Gabriel.

28.-Fray Juan de Aldana, de los observantes de san Francisco, lector jubilado y calificador del Santo Oficio de la Inquisición.

29.-Julián Becerra de Alvarado, ejemplar de sacerdotes, escribió un libro célebre de casos morales que por los años de 680 conservaba original en su archivo don Íñigo Antonio de Argüello Carvajal, patrono de los capítulos provinciales que hace la provincia de San Gabriel en el convento de la villa de Brozas.

TALAVERA

1.-Son naturales de la villa de Talavera, el deán don Rodrigo Grajera, tesorero dignidad en esta iglesia catedral de Badajoz.

2.-Francisco Doblado Atienza, racionero entero y continuo del cabildo.

3.-El padre Maestro fray Bartolomé López, de la orden de san Agustín, predicador de su Majestad.

4.-El padre maestro fray Pedro de la Cruz, de la misma orden.

5.-Don Bernardino de Medina, sargento Mayor.

6.-Y el padre fray Juan de Talavera, de los descalzos de San Francisco, definidor, custodio y provincial.

SANTA MARTA

De esta villa de Santa Marta fueron naturales:

1.-El padre fray Alonso Romero, del Orden de Predicadores, provincial de Andalucía.

2.-Bartolomé Hernández Bueno, racionero en la santa iglesia de Orense y después en la apostólica de Santiago. Hizo una muy loable distribución de ochocientos ducados de renta que tuvo en diferentes obras pías que fundó.

3.-Y el licenciado Pedro Martínez Marchena, comisario del Santo Oficio, gobernador del estado de Feria y el primer arcediano de la colegial de Zafra.

ALBUERA

1.-Don Alonso Hormigo, arcediano de Jerez, racionero en esta iglesia y notario del Santo Oficio.

2.-Fray Blas Bastida, descalzo de la provincia de San Gabriel, que con celo de la salvación de las almas pasó de edad crecida a las Indias, después de haber sido guardián y definidor. Murió en La Habana en opinión de santidad.

3.-Y fray Antonio de la Albuera, de quien hace su crónica muy clara memoria.

ALMENDRAL

1.-Fray Alonso de Almendral, de la provincia de San Gabriel, varón de mucha oración y penitencia, acreditado entre los suyos de muy perfecto.

2.-Fray Pedro de Almendral, llamado “el santo discreto”.

3.-Don Juan Sánchez Verjano, gobernador de Pontremulo, en el reino de Nápoles.

4.-Don Antonio de Céspedes y Figueroa, que sin militar hizo en la guerra que a mediado del siglo antecedente se tuvo en estos confines, muy particulares servicios que Su Majestad, dándose por bien servido, le remuneró con algunas mercedes para su casa y descendencia.

SALVALEÓN

Fueron naturales de esta villa:

1.-Fray Juan de Salvaleón, cuyas virtudes engrandecen las crónicas de su orden.

2.-Fray Domingo de Salvaleón y…

3.-Fray Diego de Salvaleón, provinciales de la provincia de San Gabriel.

SALVATIERRA

1.-Don Juan Méndez de Salvatierra, arzobispo de Granada.

2.-Don Lope de Tordoya y Figueroa, caballero de la orden de Santiago, comendador de Azuaga, capitán de caballos, maestre de campo en este ejército, gobernador de las ciudades de Mérida, Jerez y Llerena, gobernador de Badajoz en lo político y militar, con título de general de artillería y murió del consejo de Su Majestad, en el de Guerra.

3.-Gómez de Tordoya, maestre de campo y uno de los conquistadores del Perú. Hace de él memoria el Inca Garcilaso en su Comentarios.

4.-Francisco de Trigo, canónigo en la catedral de Tuy.

5.-Padre fray Juan de Vargas, de la orden de San Francisco, provincial en la de San Miguel.

6.-Francisco de Salvatierra, alférez en Amberes y capitán en Orán.

7.-Su hermano Alonso de Salvatierra, capitán en Flandes.

8.-Padre fray Bartolomé Rodríguez, de la orden de San Gerónimo, fue uno de los intérpretes de las Láminas del Monte Santo de Granada.

9.-Fray Fernando de Chávez y Tordoya, de la orden de San Agustín y provincial de Andalucía.

MORERA

1.-El licenciado don Juan González Cid, oidor de Guatemala.

PARRA

Fueron naturales de la villa de la Parra:

1.-Alonso González, Caballero Meneses (a quien llaman el Caballero Viejo), tuvo por su hijo al doctor…

2.-Don Juan González de la Parra Meneses, protomédico del católico rey don Fernando, y viudo de doña Inés de Quiñones, su mujer, fue obispo de Almería.

3.-Su hermano, el comendador don Bernardino de Meneses, fue regidor de Toledo y de la cámara del emperador Fernardino, hermano del señor Carlos V. Casó en Alemania y fue barón de Xercebech (sic).

4.-Blas Caballero de Meneses, otro hermano, fue canónigo de Toledo.

5.-Fernando de Meneses, colegial del mayor de Valladolid, sobrino del antecedente, y en quien resignó la expresada canonjía de Toledo.

6.-Don Rodrigo de Quiñones, hijo del obispo, fue capitán en tiempo del señor emperador.

7.-Don Juan de Meneses, obispo de Guadix.

8.-Don Juan Diosdado Meneses, monje cartujo en las Cuevas, prior del Paular, visitador de los conventos de su orden en España. Fue muy estimado del señor rey don Felipe II, a quien hablaba con entereza y libertad cristiana, como manifiesta este lance: hallábase Su Majestad en su celda al toque de vísperas y resolviéndose el prior a ir al coro, le dijo el rey: no os vais prior, a que no puedo, señor, dejar de ir al coro porque sirvo a otro rey más poderoso que vos.

9.-Don fray Domingo de la Parra, de la orden de predicadores, murió electo obispo del Cuzco.

10.-Don Martín de Salas, obispo titular y maestreescuela de la catedral de Santo Domingo, en las Indias Occidentales.

11.-Gonzalo Fernández de la Puente, caballero de la orden de Santiago, secretario del rey de Hungría y embajador a Portugal. De él descienden los Marteles de Badajoz, los marqueses de Fuentes y otros caballeros.

12.-Luis de Moscoso Alvarado, maestre de campo de la conquista de La Florida. Fue hijo del comendador Alonso Hernández Diosdado y doña Isabel de Moscoso, y nieto de Juan de la Parra Diosdado, comendador de Bienvenida, en la orden de Santiago, y secretario de los señores Reyes Católicos.

13.-Licenciado Estévez, oidor en la audiencia de Santo Domingo, en las Indias.

14.-Don Gonzalo Ruiz de la Parra, familiar del pontífice Alejandro VI, protonotario apostólico, arcipreste de La Parra. Unió el beneficio simple de Zafra al arciprestazgo, fue canónigo de esta iglesia y arcediano en ella con título de la Parra, cuya dignidad comenzó y acabó en él.

15.-Don Juan de Castro, arcediano de Jerez.

16.-Pedro González de la Parra, canónigo de esta iglesia.

17.-Don Francisco de Zevallos, arcediano titular y canónigo de la misma.

18.-Don Juan de Zevallos, su hermano, protonotario apostólico, maestreescuela en esta iglesia.

19.-Juan de Fromesta Zevallos, otro hermano, capitán y gobernador de Urbino.

20.-García de Vera Zevallos, otro hermano, sirvió al señor emperador en Flandes y volviendo a España con merced de hábito de Santiago murió en Madrid antes de recibirlo.

21.-Fray Lorenzo González, de la orden de San Francisco, comisario y custodio de la provincia de los Zacatecas.

22.-Fray Francisco de la Parra, de la orden de San Agustín, provincial de Castilla y varón de grandes talentos.

23.-Licenciado Juan Becerra, hijo del doctor Juan Becerra Moreno, protomédico del señor rey don Felipe II, colegial mayor de San Bartolomé, abad de Palermo, inquisidor de Sicilia y visitador de la inquisición de Barcelona.

24.-El doctor Juan Ortiz de Salvatierra, colegial de Santa María de Jesús de Sevilla, racionero en la iglesia de Málaga, comisario del Santo Oficio y visitador general del arzobispado de Granada. Escribió un libro de exorcismos y un Tratado de la campaña de Vililla.

25.-Licenciado Salvador Ortiz de Salvatierra: escribió sobre el derecho del arciprestazgo de su patria, y su eclesiástica jurisdicción, fue hermano del antecedente.

26.-Gómez Hernández de Solís y Figueroa, señor de Salvatierra, vivió y murió en La Parra, en sus casas, que para ello fabricó.

FERIA

1.-Don fray Pedro Ruiz, llamado de Feria, de la orden de Santo Domingo, provincial de México y obispo de Chiapas.

2.-Fray Pedro Guerrero, de la misma orden, presentado a la provincia de Andalucía y calificador de la Inquisición de Sevilla.

3.-Fray Francisco de Guzmán, de la orden de San Francisco, lector jubilado, provincial de la observancia de San Miguel, Comisario episcopal de la orden y de las Indias, confesor de la emperatriz María, hermana de Felipe II.

4.-Fray Bartolomé Guerrero, lector jubilado, calificador de Santo Oficio y Provincial en la de San Miguel.

5.-Otro fray Bartolomé Guerrero, de la misma patria, religión y empleos que el antecedente.

6.-Fray Miguel Diosdado, varón de gran talento y maduro juicio en el gobierno provincial, tres veces en dicha provincia.

7.-Bartolomñe Suárez, gran soldado y teniente de castellano en Milán.

8.-Maestro fray Pedro de San Nicolás, de la orden de San Agustín, gran predicador.

9.-Bartolomé Gómez Cordero, canónigo en esta iglesia.

10.-Don Pedro de Torrado y Guzmán, ingenio feliz del siglo antecedente, contador de administraciones y propios del consulado de Sevilla y comercio de Indias y secretario del gobierno del mismo tribunal. Dio a la estampa en octavas heroicas la Vida de Cristo y el Misterio de la Concepción Purísima de su Santísima Madre.

ZAFRA

Ilustraron con su nacimiento y honores a esta antiquísima de Zafra, los sujetos siguientes:

1.-El gran cardenal de España, don Pedro González de Mendoza, con los demás señores de su casa.

2.-Fernando de Zafra, fue secretario de los señores Reyes Católicos, con cuyas majestades se halló en la conquista de Granada. Hicieronle merced de una casa real de los moros en que se labró después el convento de la Reina con título de Santa Isabel. Fue señor de la villa de Castril, que gozan sus descendientes. Había sido secretario del señor rey don Enrique IV y después lo fue de la señora reina doña Juana y del Consejo de Guerra. La señora Reina Católica le nombró y encargo, con otros dos personajes, el cuidado y gobierno de Granada, y fue el que con especial comisión dispuso el zacatín con sus tiendas y tratos como hoy los tiene.

3.-Pedro de Valencia, fue eminente en letras humanas, y crosnista del señor rey Felipe III.

4.-Su hijo don Melchor de Valencia, llegó a ser del Consejo Real de Castilla.

5.-El padre Juan Maldonado, de la Compañía de Jesús, escritor insigne y hombre de suma erudición y humildad.

6.-El licenciado Alonso Ramírez de Prado, gran jurista y el que a voto de muchos, escribió mejor que todos el derecho que tenía a Portugal el señor rey don Felipe el Prudente, quien satisfecho de este servicio, le dio luego plaza en Navarra, con la fiscalía del Consejo de Hacienda, desde el cual pasó al de Castilla.

7.-Su hijo don Lorenzo Ramírez de Prado, caballero de la orden de Santiago, varón de muchas prendas, noticias y estudios. Pasó por empleos grandes al supremo de justicia. Escribió, siendo del Consejo colateral de Nápoles “Theseram Legum” y otro tratado “De officio Consiliaris”. En Madrid los siguientes: “Comentos a Marcial”, “El Penthecontarche”, “Notas al conmonitorio de San Oriencio”, “De liberalibus Estudiis”, “Comentos a Luitprando, onispo de Cremona”, “Notas a Julián Pérez Barroso, arcipreste de Santa Justa de Toledo”, “Consejo y Consejeros de Príncipes”, “Dificultad de el traducir”, “Decisiones ventilatarum litium”, otro “In tres posteriores libros códicis”, otros cuatro libros ·De erudición profana y sagrada”, una carta muy discreta al doctor Cristóbal Medrano, catedrático de medicina en Salamanca, explicando una sentencia de Plinio, que dice: “Est aliquis morbus per sapientiam mori”. Fue embajador al rey cristianísimo Luis XIII, en cuyo encargo lucieron mucho su juicio, letras y capacidad grande, siendo por todo muy estimado de naturales y extranjeros.

8.-Don fray Marcos Ramírez de Prado, hermano del referido don Lorenzo, de la orden de San Francisco, fue obispo de Michoacán y murió electo arzobispo de México. Labró una capilla suntuosa en el noviciado de la Compañía de Jesús de Madrid, intitulada del Sacramento, y es la primera y más preeminente, al lado del evangelio.

9.-Otro hermano, don Alonso Ramírez de Prado, del Consejo de Hacienda, regente de Sevilla, del Consejo de Indias y su cámara.

10.-Doctor don Francisco Machado de Chávez, arcediano de Santiago de Chile, comisario del Santo Oficio y de la Santa Cruzada y provisor de su obispado.

11.-Don Juan Machado de Chávez, deán de la catedral de Trujillo, autor de “La Summa”, que corre en dos cuerpos, con afirmación común, y obispo electo de Popayán.

12.-Doctor don Pedro Machado de Chávez, oidor en la audiencia de Chile, todos tres fueron hijos del licenciado Hernando Machado, oidor en Chile, y doña Ana de Chávez, natural de Llerena.

13.-Licenciado Alonso Pérez de Andrade, chantre en la catedral de Tlaxcala, dejó un patronato para sus deudos.

14.-El maestro fray Pedro Ramírez, del orden de San Agustín, provincial de Andalucía.

15.-Los padres fray Diego Jaramillo y…

16.-Fray Andrés de Zafra, provinciales en la descalcez de San Gabriel.

17.-Fray Francisco de Zafra, de la orden observante de San Francisco, Provincial tres veces en la de Santiago.

18.-Don Gómez de Figueroa, obispo de Cádiz y electo de Segovia.

19.-Don García de Figueroa, de la orden de Santiago, comendador de Villafranca y gentilhombre de Cámara del señor rey don Felipe II.

20.-Fray Gabriel de Ribera, de la orden de San Francisco, provincial en la de San Miguel, compuso un libro de sermones.

21.-Fray Francisco Montiel, provincial dos veces en la misma provincia.

22.-Fray Juan Bautista Montalegre, lector jubilado, vicario provincial y provincial después en la misma provincia, calificador del Santo Oficio de la Inquisición y visitador de la provincia de los Algarbes.

23.-Don García de Silva, corregidor de Badajoz y embajador a Pérsico en el año de 1614 y, volviendo de su embajada, murió en Lisboa. Dotó una capellanía en el convento de San Francisco de dicha villa, su patria, y dejó muchas limosnas a sus hospitales.

24.-Álvaro de Sepúlveda, caballero de la orden de Santiago.

25.-Frey Gómez de Maraver, comendador en ella.

26.-Hernando de Guillade, capitán.

27.-Don Gonzalo Jaramillo de Andrade, caballero de la orden de Santiago.

28.-Don Alonso Ramírez Ponce, racionero en la santa iglesia de México y capellán del señor rey don Carlos II.

BODONAL

1.-Fray Benito del Bodonal, religioso perfectísimo, y gran imitador de su seráfico patriarca; ayunaba sus siete cuaresmas y los viernes y sábados del año a pan y agua. Vivió en la religión ochenta años, y los de su edad llegaron a 105.

2.-Fray Juan del Bodonal, lego, muy ejercitado en virtudes y excelente en la caridad con los pobres. Después de muchos años difunto, hallaron su cuerpo entero y reciente.

3.-Fray Juan de San Miguel, en la misma seráfica provincia de San Miguel que murió en el convento de Zafra, con crédito de santidad.

VILLAGARCÍA

Fueron naturales de esta villa:

1.-El eminentísimo cardenal Silíceo, Arzobispo de Toledo y su sobrino…

2.-Don Francisco Silíceo, abad de Santa Leocadia, dignidad y canónigo en la iglesia primada. El primero costeó y dotó con seis capellanías de renta competente en la parroquia de dicha villa, al lado de la epístola, donde habiendo dotado otra capellanía se mandó enterrar el segundo, su sobrino referido.

FREGENAL

Naturales de Fregenal han sido los siguientes:

1.-Alonso de Paz, cuyo testamento fue tan cristiano y bien dispuesto que el señor rey don Felipe II gustó de leerle. En él declara que tenía de renta seis cuentos cuatrocientos y treinta mil maravedís que hacen ciento ochenta y nueve mil ciento diecisiete reales castellanos y veintidós maravedís. Fundó con ellos el colegio de la compañía y el convento de la paz, con otras obras de piedad, a conveniencia de sus parientes y patricios.

2.-Su nieto don Alonso de Paz, caballero de la orden de Santiago, colegial de la real universidad de Granada, caballerizo de la reina y patrono de todas sus memorias.

3.-El padre fray Francisco de Fregenal, descalzo y…

4.-El siervo de Dios fray Francisco de Santiago, observante de San Francisco, bien celebrados en las crónicas.

5.-Don Francisco Rodríguez, deán de la catedral de Michoacán. Fundó cuatro capellanías que se sirven en su patria.

6.-Licenciado Juan Pérez Garrido, canónigo en la colegial de Jerez de la Frontera. Dejó para sus parientes una obra pía.

7.-Licenciado Juan Martínez de Villalobos, canónigo de Sevilla. Fundó otras obras pías.

8.-Fray Francisco Peña, lector jubilado en la orden de San Francisco y Provincial en la de San Miguel.

9.-Doctor don Diego de Olmedo y Liaño, colegial en Santa María de Jesús de Sevilla y canónigo doctoral en esta iglesia. Fundó dos capellanías para sus parientes.

10.-Doctor don Fernando de Paz Fajardo, colegial de la real universidad de Granada, provisor de este obispado y del de Coria, capellán de Su Majestad en la Real capilla de Granada, canónigo de la colegial de Antequera y prior en la catedral de Guadix.

11.-Don Francisco Fajardo, visitador del arzobispado de Sevilla y calificador del Santo Oficio de la Inquisición.

12.-Don Lucas Fajardo Melgarejo, corregidor de Ayamonte y alcalde de la justicia de Sevilla. Pasó al estado eclesiástico y fue visitador general de este obispado my gobernador del estado de Medina Sidonia.

13.-Don Alonso de Sotomayor, sargento mayor

14.-Don Francisco Carvajo de Prado, familiar del Santo Oficio y capitán de caballos.

15.-Juan Mateos Candilejo, capitán de infantería.

16.-Licenciado don García Bazán, comisario general y superintendente de las rentas reales de esta provincia, del Consejo de Su Majestad en la audiencia de Sevilla, corregidor de Badajoz y presidente de Granada, año de 1701.

17.-Su hermano don Juan Bazán, alcalde de corte, del Consejo Real de Hacienda y enviado extraordinario a la República de Génova.

18.-Don Alonso de Amaya, auditor de infantería y teniente de comisario general en este ejército.

19.-Don Alonso de Castilla Tinoco, corregidor de Tarifa.

20.-Padre Francisco de Figueroa, de la Compañía de Jesús, visitador de las provincias de México. Volviendo a España tuvo el puesto de asistente en Roma y, concluido con desempeño este preeminente encargo, enriqueció el colegio de su patria con insignes reliquias, y entre ellas las preciosísimas de una espina de la corona de nuestro redentor Jesucristo y un pedazo del Lignum Crucis.

21.-Padre fray Melchor de San Lorenzo, de la orden de San Gerónimo, había estudiado en Salamanca los sagrados cánones y, graduado en ellos, vistió la beca en el mayor de Cuenca y dejándolo todo por Dios, trató de retirarse a la religión.

22.-El eruditísimo Benedicto Arias Montano, conocido por sus escritos en toda Europa y en toda la iglesia. De la orden de Santiago y capellán de honor del señor rey don Felipe el Prudente. Estudió gramática, artes y teología en Sevilla, perfeccionose y tomó grado de doctor en Alcalá, y adquirió perfectamente las lenguaas hebrea, griega, siria y arábiga. Hallose con don frey Marín Pérez de Ayala, obispo de Segovia en el santo Concilio de Trento, cuyos padres hicieron estimación de su literatura, erudición y noticias. Sacole el rey del retiro que había elegido, junto a Aracena de Sevilla, no muy distante de su patria, para que asistiese en Flandes con otros varones que Su Majestad había escogido de suma erudición para hacer una Biblia Regia. Perfeccionada, Su Majestad le gratificó este trabajo con dos mil ducados de renta en pensiones y la encomienda de Nuestra Señora de Tudía que, dicen, incorporó y perpetuó en los conventuales de Santiago de Sevilla. Y siendo prior en su convento, murió en 1 de junio de 1611. Allí dejó su librería y en la Cartuja sus alhajas. Instituyó una cátedra en Nuestra Señora de los Ángeles, sierra de Aracena. No bebió vino ni comía más de una vez al día y era por la noche. Los días de fiesta, sin interrumpir sus estudios, se divertía en hacer versos, en que fue copioso y elegante, y aun tradujo en metro latino los salmos de David. Comentó los doce profetas, Isaías, los Actos de los Apóstoles, el Apocalipsis, los Jueces, Josué. Elucidó loss cuatro evangelios, escribió nueve libros de las antigüedades judaicas, historia del linaje humano, de la vida de Cristo, idiotísimos hebreos, con otras cosas de curiosidad, figuras de ambos testamentos, la Pasión de Cristo, cuatro libros de himnos y poesía sagrada, cuatro libros de retórica, índice correctorio de libros, aforismos sacados de Cornelio Tácito. Supo sobre las referidas lenguas toscana, francesa, alemana, flamenca, inglesa y otras. Escribió otras obras que alega el erudito don Nicolás Antonio en su Biblioteca Hispana.

HIGUERA

1.-Don Francisco de Ávila, caballero de la orden de Santiago y alguacil mayor de la Inquisición de Lima.

BURGUILLOS

Naturales:

1.-Alonso Hernández Fernández de Segura, canónigo de la Santa Iglesia de Salamanca y fundador del convento de monjas que hay en dicha villa y de otras obras pías.

2.-Don Cristóbal de Mesa, maestreescuela en esta iglesia catedral.

3.-Miguel de Mesa

4.-Hernando de Mesa y…

5.-Francisco de Mesa y Segura, todos canónigos en Badajoz.

6.-Francisco de Toro, canónigo de Coria.

7.-Pedro Tinoco, racionero de Toledo y…

8.-Fray Francisco, de los Descalzos de San Francisco, provincial en la de san Gabriel.

JEREZ

1.-Don Alonso de Vargas, capitán general en Aragón.

2.-Don Juan de Silva, gobernador y capitán general en Filipinas.

3.-Don Gabriel de Silva, de la orden de San Juan, gobernador de la isla de Ternate.

4.-El capitán Pedro Rosado.

5.-Licenciado Sotomayor, colegial de Cuenca.

6.-Doctor Valcárcel, alcalde de corte en Granada y Valladolid.

7.-Don Agustín de Silva, gobernador de Puerto Rico, caballero de la orden de Alcántara y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, hermano de…

8.-Don Fernando de Silva y Figueroa, alcalde mayor perpetuo de Jerez.

9.-Don Juan de Silva y Figueroa, su hijo, caballero de la Orden de Santiago.

10.-Don Antonio de Laguna, de la orden de Alcántara, y comendador de Piedrabuena.

11.-Baltasar Bravo de Lagunas, caballero de la Orden de Santiago.

12.-Don García de Porres y Silva, colegial del maestrazgo de Cuenca, caballero de la orden de Santiago, catedrático de Vísperas de Cánones en la universidad de Salamanca y del Consejo Real de Castilla. Su hermano…

13.-Don Pedro de Porres, de la misma orden, corregidor de Logroño y Écija.

14.-Licenciado don Fernando de Alor, inquisidor apostólico en el tribunal de Llerena.

15.-Don Pedro Baltasar de Vargas y Mexía, caballero de la orden de Santiago y colegial del mayor de Cuenca.

16.-Don García de Porres, caballero de la orden de Santiago, y capitán de caballos de este ejército.

17.-Fray Alonso Pacheco de la orden de San Francisco, comisario en Indias y provincial en la provincia de Santiago.

18.-Fray Diego Enríquez, de la misma orden, provincial en la de San Gabriel.

19.-Fray Diego Blanco, provincial en la misma provincia.

20.-Fray Pedro Ardila, de los mismos descalzos, varón que pondera su crónica de muy virtuoso.

21.-Licenciado Francisco de Chávez, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, provisor de este obispado, abad de la colegiata de Zafra.

HIGUERA DE VARGAS

1.-El padre Pedro Gómez, de la Compañía de Jesús, cumplido a satisfacción de sus superiores el encargo de fundar en las islas Terceras un colegio, pasó de ellas, conseguida la licencia, y encendido en ardiente celo de la mayor gloria de Dios y bien de las almas, al Japón, donde con copiosísimos frutos espirituales que cogió de ellas, y de la suya en dieciséis años que cultivó sus conciencias con su admirable dirección y publicación de la Divina palabra, siendo en los diez últimos años superior y vicario provincial de todos aquellos celosos y apostólicos obreros. Murió en el de 1600.

2.-Don Alonso de Alvarado y Tordoya, canónigo de esta Iglesia.

3.-Fray Andrés de la Higuera, murió con opinión de santidad, como lo refiere la crónica de su provincia descalza de San Gabriel libro 3º, cap. 31.

SERPA

1.-Don fray Francisco Cuaresma, de la orden de San Francisco, provincial de los Algarbes, obispo de Tanger y Ceuta y…

2.-Don fray Antonio de Serpa, de la misma orden, de la provincia descalza de la Piedad, obispo de Cochin en el oriente.

3.-San Proculo y…

4.-San Hilarion Mártires, como lo acuerda con otros graves anticuarios el Martirologio Romano, en 12 de julio.

MORA

Fueron naturales de esta villa:

1.-San Julián que en la persecución de Domiciano con Dativo, Vicencio, Esteban, Máximo y otros veinticinco compañeros padeció martirio en Aguas Quincianas de Galicia, a 27 de enero del año 95 primero del santo pontífice Anacleto.

2.-Don fray Baltasar Limpo, arzobispo de Braga, y…

3.-Fray Juan Méndez, de la orden de San Francisco, provincial en la de San Miguel.

VILLANEVA DEL FRESNO

1.-Don Pedro Portocarrero, hijo de don Pedro Portocarrero y doña Juana de Cárdenas, marqueses de Villanueva, obispo de Ciudad Rodrigo, y pasó al arzobispado de Granada, aunque murió sin haber entrado en su iglesia, año de 1526.

2.-Otro de los mismos nombres y casa, obispo de Cuenca, año de 1599.

OLIVA

1.-El doctor Francisco Matamoros, gran médico, catedrático de medicina en la universidad de Osuna, y de la cámara del señor rey don Felipe IV.

2.-Fernando Antonio de Boza, capitán y familiar del Santo Oficio.

3.-Martín Vázquez Montiel y…

4.-Francisco Montiel, capitanes en el descubrimiento de las Indias.

5.-Don Bartolomé García Cordero, canónigo del Sacromonte de Granada, magistral de Badajoz, confesor del Real convento de la Encarnación de Madrid y calificador del supremo Consejo de la Inquisición. Murió de edad de 47 años.

ALCONCHEL

1.-Fray Francisco de Alconchel, provincial de la Piedad, reino de Portugal, y uno de los primeros fundadores de la provincia.

2.-Fray Pedro de Alconchel, provincial en la de San Gabriel.

3.-Fray Francisco de Molina, en la misma provincia y…

4.-Fray Alonso de Alconchel, todos franciscanos descalzos, de cuyos grandes talentos y virtudes hacen memoria las crónicas de dichas provincias.

VILLANUEVA DE BARCARROTA

1.-El adelantado Hernando Méndez de Soto, conquistador del Perú, gobernador y capitán general de la Florida, caballero de la Orden de Santiago; hombre tan grande y de hechos tan heroicos que hay libros enteros de sus empresas.

2.-Fray Luis de Soto, de la Orden de Santo Domingo, conquistador espiritual de aquellos indios.

3.-Fray Gonzalo Venegas, de la orden de San Francisco, lector jubilado y custodio y definidor de la provincia de San Miguel y calificador del Santo Oficio de la Inquisición.

4.-Licenciado Gonzalo Mexía Lobo, fiscal de la inquisición de Cuenca e inquisidor de Canarias y México, donde murió en 17 de octubre de 1627. Declaró en su testamento ser hijo de Pedro Mexía Méndez y (de) doña Beatriz González Lozano, vecinos de Barcarrota, y manda que sus sucesores sean trasladados a la capilla que fundó.

5.-El capitán Jorge Mexía, su hermano, en dicha villa.

6.-Don Pedro Mexía, canónigo de esta iglesia de Badajoz.

7.-Francisco Pérez de San Juan, Caballero de la Orden de Santiago, capitán de caballos en este ejército.

8.-El siervo de Dios fray Diego Milano, cuyas virtudes realza mucho la crónica de su orden.

9.-Fray Diego de San Nicolás, provincial de los Descalzos de San Gabriel, hombre verdaderamente celoso de la perfección y pureza de su instituto.

10.-Fray Lorenzo de Villanueva, de la misma provincia, varón penitente y que impelido del celo de la salvación de las almas pasó a las Indias.

11.-Isabel López, murió en opinión de mucha santidad.

OLIVENZA

Ha tenido esta villa (hoy de Portugal, y obispado de Yelves) muchos hombres ilustres en paz y en guerra. Y sus iglesias están llenas de sepulcros, inscripciones y memorias de nobles en calidad y oficios. De ella fue alcalde mayor Pedro Rodríguez de Fonseca por los años de 1384 a quien la reina doña Leonor Téllez de Meneses casó con doña Inés Téllez Botello, su dama y parienta. Fue señor de Mora, Fresneda, Castel, Rodrigo, Odemira, Saufel, Montalegre y San Román. Dejolo todo por seguir el partido de Castilla, en las pretensiones del maestre de Avis. En Castilla mle hizo el señor rey Juan I su aposentador mayor y guarda mayor de su persona y le dio las tercias de Badajoz que hoy gozan sus descendientes con la investidura de la merindad del Algarbe y villa de Alterdochaon, si se ajustase aquel derecho, pero la batalla de Aljubarrota quitó el logro de la posesión de aquellos estados.

VALVERDE DE BADAJOZ

1.-Fray Juan de Valverde, corista en la provincia de San Gabriel, murió mozo de mucha orden y pureza y…

2.-El siervo de Dios fray Juan de Cabrera, de la misma provincia, de cuyas virtudes escriben muchos los autores de su religión.

TELENA

1.-El siervo de Dios fray Domingo de Telena, descalzo de la provincia de San Gabriel, de cuyas virtudes trata su crónica, fol. 17.

CAMPOMAYOR

Fueron naturales de esta villa que pasó de este reino y obispado al de Yelves en Portugal.

1.-Don Alonso Mexía, obispo de Leiria, Lamego y Coimbra y…

2.-El padre Amadeo y su hermana la viuda, doña Beatriz de Silva.

ALBURQUERQUE

1.-Don fray Bernardo de Alburquerque, obispo de Chiapas.

2.-Don fray Juan de Alburquerque, obispo de Goa.

3.-Fray Juan Bejarano, de la orden de San Gerónimo, predicar del señor rey don Felipe II.

4.-Don Francisco de Amaya, tesorero dignidad en esta iglesia.

5.-Fray Agustín de Alburquerque, de la orden de San Agustín, provincial de Filipinas.

6.-Fray Bartolomé de Alburquerque, descalzo de San Francisco y provincial.

7.-Fray Diego de Alburquerque, mínimo de San Francisco de Paula, provincial de Andalucía.

8.-Don Juan Alonso Bustamante, caballero de la orden de Santiago, gobernador y capitán general de la provincia de Arequipa.

9.-Licenciado Gómez Hidalgo, del Consejo de Su Majestad, fiscal en la audiencia de Guatemala.

10.-Pedro Gómez de Espinosa, fundó una obra pía para casar huérfanas.

11.-Don Diego Sarmiento, caballero de la orden de Santiago, señor del Valle de las Hachas, en Galicia. Dio felices partos de su ingenio en verso y en prosa.

12.-Bartolomé del Pilar, comendador en la orden de Jesucristo.

13.-Don Pedro de la Rocha, capitán de caballos corazas en este ejército.

14.-Don Francisco de la Rocha, caballero de la orden de Santiago, su hijo.

15.-Doctor don Juan de Bustamante, maestreescuela y canónigo en esta iglesia y notario del Santo Oficio de la Inquisición.

16.-Licenciado don Feliciano Gallego de Frías, gobernador de Brozas y Castro Torafe.

17.-Licenciado don Pedro de Meneses, oidor en Lima.

18.-Licenciado don José Tello de Meneses, oidor en Santo Domingo y Guadalajara, alcalde de corte en México y oidor de Chile.

19.-Don Martín de Rojas y Durán, capitán de infantería.

20.-Francisco Martínez, capitán de caballos en este ejército.

21.-Pedro de Alburquerque, racionero en la santa iglesia de Sevilla

ROCA

1.-El reverendísimo padre fray Diego de Cáceres, del orden de San Gerónimo, lector de teología en Salamanca y general de su religión. Varón muy docto y virtuoso. Escribió muchas y lucidas materias escolásticas y expositivas.

2.-Fray Alonso del Manzanete, de la provincia de San Gabriel, de cuyas selectas virtudes trata su crónica, fol. 526.

ESTEBAN MIRA CABALLOS

(Introducción y transcripción)