MÍSTICOS Y SANTOS: ¿DEVOTOS O ENFERMOS?

La lectura de los libros de profesiones de los conventos es siempre gratificante y sorprendente sobre todo porque se trata de personas reales. Había cientos de estos libros manuscritos, tantos como conventos. Se trataba de dejar constancia de la vida edificante que habían llevado muchos de los moradores de esos cenobios. Yo tengo fotocopiados en mi casa varios de ellos, y su lectura siempre me impresiona.

En este artículo no quiero ofrecer datos concretos sobre los conventos en los que profesaron por respeto, entre otras cosas porque algunos de ellos todavía subsisten en la actualidad. Por otro lado, quiero tratar el tema con todo mi respeto a unas personas que, seguramente equivocadas, llevaron hasta sus últimas consecuencias su creencia en la vida eterna y su amor por Dios. Bien es cierto, que he subrayado los casos más extremos, la mayoría simplemente se enclaustró entre cuatro paredes y dedicaron su vida a la oración o, en el caso de algunos frailes, al servicio a los más desfavorecidos.

Veamos algunos de esos casos; Como ya he dicho, algunos en ese afán de acercarse a Jesús no dudaban en lesionarse gravemente con un silíceo, en azotarse hasta sangrar, en ayunar durante días o en dormir en un ataúd para mostrar su desapego a la vida terrenal. Por ejemplo, el venerable fray Pedro de Barcarrota, se dice que a los cuatro años ya oía misa de rodillas con muchísima devoción y siendo muy joven tomó los hábitos. Pues destacan las crónicas su santidad porque sus ayunos, disciplinas y silíceos fueron continuos: “arrojábase a las ortigas y zarzas desnudo y estaba en cruz mucho tiempo”.

Fray Diego de Almendralejo, le pidió al Señor el favor de que le enviase graves padecimientos para acercarse a él y éste se lo concedió: “dándole un tan recio mal de gota en todas las junturas de pies, piernas, manos y brazos, con tan intensísimos dolores que le postró en la cama más de doce años, haciéndosele en todas las junturas unos grandes tumores y torciéndosele las manos y pies. En tanta y tan larga enfermedad, siempre se vio en el bendito fray Diego una alegría espiritual, una tolerancia de mártir y unas continuas gracias a Dios por la merced que le hacía. Aseguró su confesor que en estos trabajos le regaló el Señor con favores y consuelos espirituales. En los últimos años le dio un tan grande hastío que no podía comer, ni pasar más que algunos pocos tragos de sustancia por lo que llegaron a persuadir a los frailes que solo le alimentaba y conservaba la vida el sacro santo manjar Eucarístico que recibía todos los días. Conoció la hora última y pidió los santos Sacramentos, que recibió con admirable devoción, entregado el alma a su criador un viernes en cuyos días sentía con más viveza la Pasión y Muerte de Nuestro Redentor, a veintisiete de febrero de 1604”.

Fray Juan de Guinaldo se mortificaba ayunando y azotándose. Cuentan las crónicas de su orden que su comida era “una escudilla de agua caliente en que humedecía unos pedazos de pan y otras veces solo comía de lo que se recogía de las sobras de los demás frailes”. Se disciplinaba más que nadie pues “traía a continuo un áspero silíceo”. En cuaresma entraba en el refectorio –el comedor- “desnudo del medio cuerpo arriba, cubierto de ceniza, azotándose cruelmente y otras veces arrastrando por la tierra, tirando de él otro fraile con una soga de esparto”.

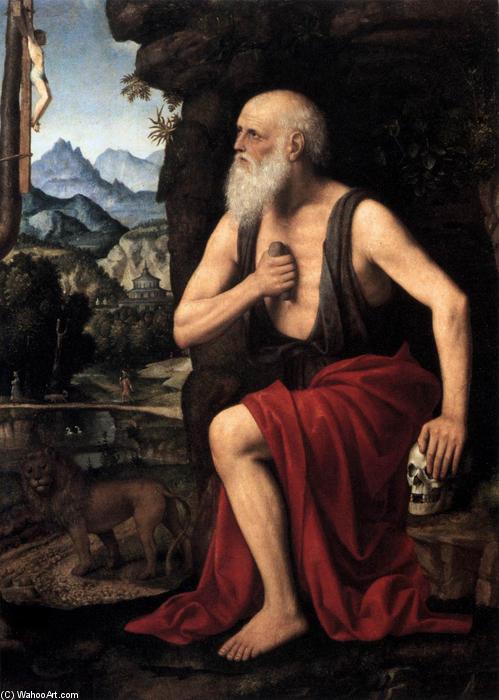

Con no menos saña se empleaba fray Antonio de Zafra a mediados del siglo XVII. Se disciplinaba “hasta derramar la sangre y entraba en la oración, después caminaba de rodillas desde el coro hasta el altar mayor…En la misma postura, rodillas por tierra, bajaba a otro altar y puesto en él tomaba una calavera de un difunto que tenía prevenida y con la otra mano una piedra, con la cual se hería cruelmente. Doliéndose de sus pecados y pidiendo a Dios misericordia por ellos y por los de todo el mundo”.

Y por citar el caso de una monja, Sor María de la Concepción, dormía en un ataúd colocado en el coro, para evidenciar a todos su desapego a la vida terrenal. Solo bebía caldo de pollo y algún pedazo de pan que remojaba en dicho plato. Murió a la edad de veintitrés años, consumida en sus huesos, totalmente entregada a Dios y conm reputación de santa.

Uno de los síntomas más comunes de santidad que aparecen en todos los libros de profesiones es que estos religiosos de vida santa, cuando morían, en vez de desprender el hedor propio de la corrupción del cuerpo, emanaban “gratísimas fragancias”. En 1661 se enterró fray Antonio de Zafra y todos los presentes juraron que en el momento justo de su óbito “exhaló de sí tal fragancia que llenó de ella no solo el cuarto donde estaba, pero toda la enfermería y que era tal y de tan suave gusto que no hallaban olor en la tierra con quien compararle. Y que por mucho tiempo perseveró en él aquella suave fragancia”. Asimismo, el ya citado fray Pedro de Barcarrota, cuando murió el 20 de octubre de 1684 se cubrió la atmósfera de su habitación “de una nieblecita sutil y clara, exhalando tan suave fragancia que todos pasmaron al ver semejante maravilla”. Por cierto, que cuando a los cinco años abrieron su sepultura se encontraron supuestamente su cuerpo incorrupto “y con la misma suave fragancia”.

Mi reflexión, con todos los respetos, es la siguiente: ¿Eran simplemente creyentes radicales o había algo más? Leyendo la forma que algunos de ellos tenían de mortificarse para acercarse a los padecimientos de Jesús, yo pienso que algunos tenían alguna patología mental. Seguramente un psiquiatra podría hacer una tesis doctoral con los comportamientos de algunos de ellos.

ESTEBAN MIRA CABALLOS

0 comentarios