Tomo el título de este post del recordado historiador y diplomático peruano Raúl Porras quien llamó al bachiller Luis de Morales el Las Casas del Perú. Éste vivió en América más de tres lustros, pasando por Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Panamá y Perú.

El clérigo Luis de Morales fue nombrado por la audiencia de Santo Domingo como veedor en las armadas que se hacían a Tierra Firme, para verificar que se hacía el requerimiento y que se capturaban en guerra justa. Cuando vio el triste espectáculo que esas armadas protagonizaban lo intentó impedir pero los españoles se amotinaron, gritando que a qué diablos venían allí sino a ganar de comer y buscar indios de cualquier manera que pudiesen, que no habían de ir vacíos a Santo Domingo. Como su vida corrió serio peligro firmó los documentos, legalizando sus actuaciones. Pero, tras su llegada a Santo Domingo, regresó a España donde denunció todos los agravios y sufrimientos injustos que los nativos recibían. Luis de Morales fue otro de esos grandes personajes de la Conquista, otro de esos campeones como el padre Las Casas, que se jugaron su vida en defensa de sus ideas de justicia social.

No fue el único, pues en su misma línea estuvieron fray Martín de Calatayud, obispo y protector de Santa Marta, fray Domingo de Santo Tomás, obispo de Charcas, fray Francisco de Carvajal, Pedro de Quiroga, fray Tomás de Toro, primer obispo de Cartagena de Indias, o el cronista fray Gerónimo de Mendieta que denunció vivamente la explotación a la que se veía sometido el aborigen. Por su parte, fray Domingo de Santo Tomás declaró indignado que lo que se llevaba a España no era plata sino sudor y sangre de los indios, idea que repetirían posteriormente en términos parecidos otras personas, tanto religiosos laicos.

Hay que destacar el valor de muchos de estos activistas que se jugaron la vida en defensa de los más desfavorecidos. Muchos vieron amenazadas sus vidas, entre ellos el mismísimo padre Las Casas, mientras que otros, como los dominicos de La Española pasaron hasta hambre por la negativa de los vecinos a darles limosnas. Pero algunos corrieron peor suerte. Igual que en el siglo XX el arzobispo de El Salvador, Oscar Romero, fue asesinado por defender a los más pobres de su país, a mediados del siglo XVI, fray Antonio de Valdivieso O.P., obispo de Nicaragua, fue liquidado por motivos muy similares. Este último prelado fue apuñalado hasta la muerte por Hernando de Contreras a quien había reprendido en numerosas ocasiones por el trato brutal que infringía a sus encomendados. Según Antonio de Herrera fue asesinado por la protección en que el obispo tenía a los indios y el cuidado con que procuraba su buen tratamiento y reprensiones que sobre ello hacía. Valdivieso y Romero murieron por defender los mismos ideales pacifistas, aunque entre ellos medien más de cuatro siglos.

Para mí, si hubo algo de glorioso en la Conquista de América, fue la existencia de un grupo nutrido de religiosos, la mayoría dominicos, pero también miembros de otras órdenes religiosas y del clero secular que se jugaron la vida en defensa de los más débiles. Ahora bien, se dice que el padre Las Casas exageraba, pero hay infinidad de testimonios en el Archivo de Indias que ratifican la mayor parte de sus testimonios. A continuación transcribo un memorial sobre la situación de los indios que redactó Gregorio López, miembro del Consejo de Indias, en 1543, en base a las informaciones proporcionada por varios religiosos, entre ellos Luis de Morales. Es casi otra “Breve Historia de la Destruición de las Indias”, lean, lean. Aunque advierto que puede herir sensibilidades.

APÉNDICE

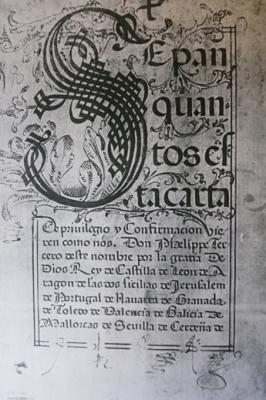

Información sobre la situación de los indios elaborada por Gregorio López, Sevilla, 1543.

En la ciudad de Sevilla, a veinte días del mes de junio del año de mil y quinientos y cuarenta y tres, el Muy Magnífico Señor licenciado Gregorio López, del Consejo Real de las Indias de Su Majestad y visitador de la Casa de la Contratación, mando a mi Juan de la Cuadra, escribano de Sus Majestades y de la dicha visita, tome el dicho y deposición de Luis de Morales, clérigo, sobre la libertad de los indios y cómo son esclavos, el cual juró y puso la mano en sus pechos de decir verdad y lo que dijo es lo siguiente:

Y luego, incontinenti, habiendo jurado el dicho Luis de Morales, clérigo, con licencia de su prelado, dijo que lo que sabéis que él estuvo en Santo Domingo y en San Juan de Puerto Rico y en la Habana y en la isla de Cuba y en la provincia de Venezuela de donde fue provisor, y en el Nombre de Dios y en Panamá y en Ata y en la provincia del Perú conviene a saber que estuvo dieciocho años en el Perú en la ciudad de los Reyes, como provisor y juez eclesiástico. Y lo que sabe acerca de la libertad de los indios es que, estando en la ciudad de Santo Domingo, que es en la isla Española, ocho o diez años que residió en la dicha isla, siendo beneficiado en la dicha iglesia, los indios naturales de la dicha isla que se dice Aytí (sic) se llamaban naborías que es un vocablo paliado para servir contra su voluntad casi como esclavos, aunque no se vendían. Y de esta manera que los tenían depositados personas para servirse de ellos en las minas y en las haciendas y si se querían ir algún cabo no podían porque se llamaban naborías.

Don Sebastián Ramírez, obispo de la dicha isla, después que vino hizo congregación de ellos y los liberó y los dio por libres que sirviesen y estuviesen a donde mejor les pareciese y mejor se lo pagasen e hizo un pueblo de los dichos indios naturales y dioles tierras y término y púsoles un clérigo que les administrase los sacramentos, puesto que algunos depositaba en personas honradas y de buena vida para que les administrasen en la fe. Y este que depone tuvo uno de ellos.

Estando en la dicha isla vio venir gran cantidad de indios por esclavos en navíos, muchas veces de a Nueva España y de Pánuco, y de Cuba; ahora de toda la costa del norte, desde Maracapana hasta la provincia de Venezuela, y otros de nicaragua y los traían por mercaderías y entiende que de sus ropas que allá vendían y cierto se maravillaban éste que depone y otras personas que en la dicha isla de Santo Domingo están eclesiásticos, cómo traían tantos indios de tal manera y se vendían públicamente herrados con el hierro del rey y se disimulaba y dejaba pasar.

El audiencia de la ciudad de Santo Domingo y los oficiales, viendo lo susodicho y la burla que en ello pasaba, que de la costa de Tierra Firme de la banda del norte, que es su jurisdicción, que es desde Cubagua hasta el Nombre de Dios, mandaron que no fuesen carabelas ningunas a la dicha costa de Tierra Firme, ni se trajese indio alguno de allá. Y, después de pedimento de la dicha ciudad, que tenía necesidad de indios esclavos para sus haciendas, mandaron con licencia del rey que fuesen a la dicha costa de Tierra Firme ciertas carabelas a traer indios y llevasen un veedor y tesorero y capitán. Y su intención que Su Majestad manda dar a los tales para que se les notifiquen a los indios y les hagan sus requerimientos, esperándoles a un intervalo. Y la dicha audiencia nombró a este que depone y lo mando ir con la dicha carnada para ver cómo se hacían los dichos requerimientos e instrucción que Su Majestad tiene dada para lo semejante a los dichos indios y él holgó de ello y fue por saber y ver el secreto de los dichos indios como se hacía.

Y llegaron a la dicha costa de Tierra Firme, a Maracapana, que es a sotavento de Cubagua, a quince o veinte leguas surgieron los navíos y echaron dos barcos luengos en la mar, cada uno con cincuenta hombres y sus remos, a saltear indios y a tomarlos y entraron por el río de Neberi y no hallaron indio ninguno. Vinieron muy enojados y muy despechados porque los indios los habían sentido y huido. Fueron más adelante a un puerto que se llama Haguerote y tomaron dos indios que andaban pescando por unos manglares para sustentarse y metiéronles en las carabelas y allí los amedrentaron con amenazas que les dijesen donde estaba su pueblo de donde ellos venían. Y los dichos indios se lo dijeron y luego los tomaron con la lengua y fueron casi doscientos hombres con ellos y, a media noche, dieron en dos pueblos y trajeron todos los indios que hallaron en ellos con todo lo demás que hallaron en sus casas de joyas, preseas y ovillos y hamacas y mantas y todo lo demás que tuvieron en sus casas. Y metiéronles en las carabelas y fueron de la costa abajo y de noche salteaban indios, estando pescando, y los dichos indios les decían luego de donde venían y cuáles eran sus pueblos y daban en ellos a media noche como en los demás. Y traíanlos a todos a donde estaban las carabelas y los viejos y niños que no podían venir dábanles de estocadas o despeñábanlos. Y este testigo hizo traer más de trescientos niños que no vinieron y los bautizaba luego porque se morían y les hacía una cruz en la frente con los cabellos para que fuesen señalados.

Y (a)cerca de los requerimientos que se les había de hacer no según daba la orden que Su Majestad manda que se guarde ni es posible que se pueda guardar de la manera que se hace. Hacíanles los requerimientos a los dichos indios a la lengua de ellos ahora trayéndolos bien atados de sus tierras o debajo de la puente (sic) del navío. Los dichos indios ni los entendían, ni sabían lo que se decían, antes decían que los dejasen ir a sus tierras que ni conocían a Dios, ni al Rey ni al Papa sino a sus caciques y a su tierra, ni había otro intervalo de tiempo ni otro esperar ni otro venir de paz más de lo que tiene dicho. Y es la verdad que apenas este que depone la instrucción la entendería sino estudiase algunos días ella, aunque es persona que sabe algunas letras, por manera que muchos indios los entendían y ellos estaban en su libertad y que de esta manera se hizo esta dicha armada habrá ocho o nueve años. Y luego los dichos oficiales , veedor y tesorero y capitán que iban allí se juntaban y como los indios no los entendían, ni sabían lo que se decían, decían al escribano que se lo diese por fe como no querían obedecer lo que Su Majestad mandaba y persuadieron a este que depone que pusiese su autoridad y lo firmase lo cual, como no le pareció bien hecho, les dijo su parecer y casi se amotinaron contra este testigo que depone, diciendo que a qué diablos venían allí si no a ganar de comer y buscar indios de cualquier manera que pudiesen que no habían de ir vacíos a Santo Domingo de cualquier manera que fuese. Y, según los vio este que depone, por que no hiciesen allí más desconcierto contra su persona y no hubiese disensión firmó disimuladamente y, en la primera carabela que fue a Santo Domingo de indios, escribió sus cartas secretas a la audiencia y a los oficiales (contando) todo lo que pasaba. Y en otra carabela que quedó para que fuesen los que restaban, faltaban indios para acabarla de henchir y fueron a un pueblo que está debajo de las Carecas, que se llama el pueblo de los Patos, y entraron de paz con ellos porque los indios lo solían hacer así y daban de comer a los cristianos que por allí pasaban y estuvieren con ellos tres o cuatro días las carabelas juntas junto a los pueblos. Y engañáronlos de esta manera, dijeron los dichos indios que tenían falta de sal y los cristianos dijeron que ellos tenían mucha en una carabela que fuesen la mitad de ellos a la carabela a por sal y la otra mitad estuviese en tierra que la meterían en un canay grande. Y estaban concertados que fuesen a un tiempo los dichos indios por la dicha sal de ellos a la carabela de ellos al canay y los cristianos que estaban en la carabela tomasen los indios que estaban en la carabela y los atasen y los de tierra hiciesen lo mismo. Y así fue ni más ni menos y acabaron de henchir la carabela de indios en pago de la buena obra que habían usado con ellos. Más adelante, un poquito, fueron y tomaron otro pueblo con todo lo que tenían y tomaron (a) la mujer del cacique y el mismo cacique vino luego y les dijo que ellos eran sus amigos que por qué le tomaban su mujer y su pueblo; que le diesen su mujer que allí traía otra en rescate de ella y un poco de oro. Ni el oro, ni la india que trajo se le dio, antes lo querían tomar a él y prenderlo si no fuera por este que depone que dio gritos y se enojo mucho hasta que lo soltaron y así vinieron a Santo Domingo. Y tenían los indios que habían llevado en deposito por lo que este que depone había escrito y los demás que llevaron se mandaron depositar y, hecha la relación a los oidores y presidente por este que depone, le culparon mucho porque había firmado y este que depone dijo la causa que fue porque no le matasen y porque muerto este que depone mataran todos y el daño estaba hecho. Y vista la dicha relación los mandaban volver a sus tierras a costa del capitán y de los armadores y túvose por concierto entre no sabe quién que se repartiesen en la dicha ciudad y se depositasen y sirviesen por seis años y fuesen libres y cree que los herraron en el brazo. Pasados los seis años no cree este que depone que se acordarían de ellos.

Y de esta costa, donde se traían estos indios, se han traído diez millones de ellos y está despoblada toda de que es gran lástima. Y de ellos han venido a las islas de Santo Domingo y San Juan y Cuba y Jamaica a servir y, otros, han quedado en las perlas que son bastantes para acabar todos los indios que hay en las Indias, según el gran trabajo que hay en la provincia de Venezuela se han sacado mucha cantidad de indios para otras partes, no los tiene éste que depone por esclavos porque no se les hacen los requerimientos que Su Majestad manda que se les haga y de cada día se sacan indios. Y los de Cartagena y Santa Marta dice lo mismo porque no hay titulo para que sean esclavos ni es guerra justa y en lo de las islas (de) Santo Domingo, San Juan, Cuba y Jamaica todos los tiene por libres, aunque ayuden de trabajos de minas y de haciendas casi todos son muertos y no hay cosa que más los apoque que las minas. Y en Panamá y en Coro hay muchos esclavos de Nicaragua, herrados con el hierro del Rey de los cuales y de todos Su Majestad lleva quinto, a los cuales tiene por libres a todos. En la provincia del Perú se hallaron unos pocos herrados pero mandose que no fuesen esclavos, todos los tienen por libres y las guerras que se les han hecho no son justas, ni lícitas, ni son Conforme a la instrucción de Su Majestad, ni las que hacen en las otras que tiene dicho porque ni los esperan y les dan término ni los entienden, ni saben lo que se dicen.

Hay una manera de servidumbre en la dicha provincia del Perú entre los cristianos con los indios a los cuales llaman (y)anaconas para que les sirvan, aunque los indios no quieren y contra su voluntad. Y es de esta manera que viene un cristiano y ha menester indios para su servicio y nombrarlos de la gente que anda por ahí a servir a otros y dice el gobernador o su justicia por una cédula: de esta manera deposito en tal tantos indios, nombrándolos para que le sirvan y que les haga buen tratamiento y les enseñe las cosas de la fe. Sírvele el indio un año y dos y tres de balde y dice después que se quiere ir a su tierra que no le quiere servir más y dísele el cristiano que le ha de servir aunque le pese, y quiébrale la cabeza sobre ello y da la cédula a un alguacil para que se lo dé si se le huye de manera que no vende, para siempre sirve contra su voluntad y si se muere aquel cristiano, demándalos otro al gobernador y dáselos como los tenía el otro. Y entre el protector y el gobernador y su justicia sobre esto hay muchas pendencias en la dicha provincia y éste que depone las ha tenido por manera que Dios lo remedie todo y no había de permitir Su Majestad echar indios a las minas porque se acabarán todos como en los otros cabos se han acabado, ni traer carga, ni servir contra su voluntad. Y que esto sabe porque lo ha visto como tiene dicho, estando en la dicha provincia del Perú y que, de todo lo demás que se quieren informar de éste que depone, de aquella tierra para honra de Dios y bien de los dichos indios lo hará como persona que desea su bien y su conversión y firmolo de su nombre.

En la ciudad de Sevilla, a veintiún días del mes de junio del año de mil y quinientos y cuarenta y tres años (sic) el muy magnífico señor licenciado Gregorio López, del Consejo Real de las Indias de Su Majestad, en presencia de mí, Juan de la Cuadra, escribano de Sus Majestades, y de la visita en forma de vida de derecho de Rodrigo Calderón, vecino de la ciudad de México, y que se viene ahora a su naturaleza a la ciudad de Badajoz, el cual juró por Dios y por Santa María y por la señal de la cruz decir verdad.

Lo que el dicho Rodrigo Calderón dijo, siendo preguntado por el dicho licenciado Gregorio López, para informarse cómo Su Alteza por su cédula manda: dijo que este testigo ha residido diez años en la Nueva España donde ahora viene y ha tenido su casa siempre en la ciudad de México. Y que el obispo de la iglesia de aquella ciudad, que se dice fray Juan de Zumarra, que es muy buen prelado y le tienen por santo hombre y amigo de hacer justicia y celoso del buen trato de los indios e indias de su obispado y que se han instruido en las cosas de la fe y que muy a menudo de ocho a ocho días o de quince a quince días sale a visitar los pueblos comarcanos y, los que están lejos, envía sus visitadores y que va bautizando y confirmando por doquiera que anda. Y que, asimismo, la clerecía de México está bien y sírvese la iglesia bien a sus horas y que tiene cargo de mirar por la honestidad de los clérigos y, cuando alguno excede, destierra y que la provincia es tan grande que convenía haber más clérigos y religiosos que anduviesen entre los indios y que este testigo ha tenido algunos requerimientos y así salía por la tierra de la Nueva España. Y que veía algunas veces como algunos frailes de San Francisco castigaban con azotes a algunos indios y los tenían amedrentados para que hiciesen lo que ellos quisiesen y que, como tienen muchos de los indios por los monasterios, fatigan a los indios que les traigan de comer para los dichos niños y para ellos y que algunas veces los ha sacado éste que depone a algunos indios de los cepos porque los dichos religiosos tienen en sus monasterio cárcel y cepos.

Y en lo de la administración de la justicia que este testigo ha visto hacerse justicia muy recta y derechamente. Y los jueces son personas limpias y que, asimismo, la persona del visorrey es muy honrada y hace muy bien lo que debe, aunque en la manera de los corregidores ha visto que el dicho visorrey ha preferido algunas veces a los conquistadores y pobladores casados por otras personas como a él le ha parecido. Y que en esto no ha tenido buena orden en las proveer que, en todo lo demás, es muy buen caballero y tiene mucha limpieza.

Y en cuanto al recaudo de la hacienda de Su Majestad que este testigo ha oído decir y ello es publica voz y fama que el tesorero, Juan Antonio de Estrada, debe a Su Majestad sobre treinta o cuarenta mil ducados y el factor Salazar debe otros siete u ocho mil ducados y el contador ciertos pesos de oro que no se acuerda cuántos porque dicen que nunca han acabado de dar las cuentas y se están con la hacienda. Y en cuanto a cobrar los tributos y hacienda de Su Majestad que cree que lo hacen muy bien, sin haber en ello fraude, ni engaño. Y que, en aquella tierra, hay demasiado exceso en los trajes y vestidos y acompañamientos y, asimismo, los oficiales de Su Majestad andan muy ataviados y acompañados que convenía poner en ello alguna tasa y moderación. Y (en) cuanto al tratamiento de los indios que es según los amos tienen; que algunos les tratan mal y otros bien y que los indios que son maltratados saben ya venirse a quejar y les hacen justicia por cuanto al llevar de los tributos que los que son de Su Majestad pagan diariamente lo que deben pero que los que tienen encomenderos, cree este testigo, que pagan muchas veces demasiado porque, cuando se quejan, les hacen justicia y los castigan. Y que ésta es la verdad para el juramento que tiene hecho y firmolo de su nombre. Rodrigo Calderón.

En la ciudad de Sevilla, a veintidós días del mes de junio del año de mil y quinientos y cuarenta y tres años, el muy magnífico señor licenciado Gregorio López, del Consejo Real de las Indias, para informarse de algunas cosas cuales que una cédula de Su Alteza, en presencia de mi Juan de la Cuadra, escribano de Sus Majestades, tomó el dicho juramento en forma debida de derecho del bachiller Luis de Morales el cual puso la mano en su pecho y juró por sus órdenes de decir verdad de todo lo que supiese y le fuese preguntado.

Y lo que el dicho bachiller Luis de Morales dijo y depuso es lo siguiente: que había dos años que vino de la ciudad del Cuzco, que es en la provincia del Perú, a donde fue deán y provisor de toda la provincia por el obispo primero que fue, fray Vicente de Valverde. Y que, cuando salió de la dicha provincia, estaba algo razonable el estado de ella. Aunque se había pasado mucho trabajo por los indios y por los españoles verdad es que andaba mucha gente extraordinaria haciendo daño en los indios, robándolos así de sus ovejas que tenían como de lo demás. Y esta manera de robar se llama en aquella tierra ranchear y como los indios no sabían a quien se habían de quejar ni tenían habilidad para ello quedábanse con su trabajo y siguiéndolos a robar algunos indios mataban algunos cristianos defendiendo sus haciendas y personas. Y lo sabían en los pueblos de los españoles, no mirando por qué los mataban, ni por qué no o quién era causa. Iban allá algunos españoles de guarnición, con comisión de la justicia, vista la información sumaria como los habían muerto, hacían casi justicia de todos y algunas veces sus amos de los dichos indios lo tenían por bien por sus propósitos.

Y en lo que toca al regimiento temporal de la dicha provincia dijo que no se puede bien gobernar si los que la gobiernan tienen cargo de justicia y de la tierra y de los indios quiere decir que no tengan que ver con los indios, ni los tengan, ni los posean, ni tengan que ver con tributos de ellos, ni con otras granjerías, ni contrataciones, ni rescates, ni granjerías en la tierra, ni mercaderías. Que de aquí ha venido casi toda la perdición de aquella provincia y el mal tratamiento de los niños huérfanos. Solamente es necesario que los dichos oficiales y justicias tengan el salario que Su Majestad les diere y con ello vivan y solamente tengan respeto a lo que Su Majestad les mandare y a entender en el bien de los indios y de la tierra, sin entender, como dicho tiene, en otras granjerías. Y que los que de acá fueren a las dichas provincias a gobernar no vayan cargados de deudos, ni gente, ni criados y otros familiares porque esto es torcedor para que hagan lo que no deban y pueblan la tierra de vagamundos como en muchas partes está poblada. Los cuales vienen a robar y echar a perder a los indios y destruir la tierra porque es por fuerza que han de comer y vestir y beber y jugar y no hay de donde se saque esto si no es de los pobres cueros de los indios. Y después vienen estos tales a amotinarse y a hacer morir por Dios de a donde se sigue mucho daño y ha seguido.

Y que en cuanto a la administración de la justicia de la dicha provincia del Perú dijo que moderada ha sido pero que más rigurosa había de ser porque el gobernador era buen hombre y no era, para ello, remiso. Han sido y muchos en lo que toca a los indios y a los malos tratamientos que les han hecho y, como todos los más de las justicias, regidores y alcaldes participan en bienes de indios, disimulase y, lo que peor es, que los alcaldes por la misma parte como tienen indios de repartimiento y (y)anaconas como tiene dicho en la otra su deposición más favorecen a los vecinos que tienen indios como ellos que no a los indios que en los agravios de los dichos indios ni les quieren oír, ni hacen por ellos como son obligados. Y (cuando) Su Majestad les manda ni dan traslado a los protectores sino cuando quieren y les parece, no obstante, que un alcalde o un teniente dio a este que depone un traslado de uno o de dos pero todo escueta porque hacen lo que quieren y lo pagan los pobres indios porque de los cueros salen las correas porque los dichos alcaldes son hombres que saben poco y no tienen mucho pelo? En lo que toca a los indios ni aun caridad y que en lo que toca al regimiento espiritual moderadamente se ha hecho porque en la iglesia del Cuzco este que depone dejó hecha una iglesia catedral buena de una nave y sacramento dentro de la dicha iglesia con su lámpara que ordinariamente de cada día arde. Una pila de bautizar de plata muy suntuosa que la sacó este que depone de limosna de los vecinos del pueblo e hizo unas gradas alrededor de la iglesia porque tuviese cerquito moderado, tiene buenos ornamentos que el obispo que haya gloria llevó y otros que había de antes dícense las horas ordinariamente cada día cantadas los días solemnes y entono los días no tan solemnes, dícese misa de tercia cada día por el pueblo. Había cuando éste que depone residía en ella que era deán y provisor y un arcediano y dos canónigos y dos curas y sochantre, con un sacristán y, cuando faltaban algunos, eran los mismos beneficiados curas y sochantres y así lo eran en aquel tiempo, puesto que ahora hay dos curas fuera de los beneficiados, ganan las horas por distribuciones cotidianas. Dejó éste que depone (un) cuadrante para apuntar las horas y la orden que se había de tener cerca del régimen del culto divino, conforme a la orden de la iglesia mayor de la ciudad de Sevilla donde éste que depone se crió y de la iglesia de la ciudad de Santo Domingo, a donde fue beneficiado y sochantre mucho tiempo porque aquella provincia es de la metropolitana de Sevilla...

En la ciudad de Cuzco, en su iglesia, se han bautizado mucha cantidad de indios y mestizos, infantes de los cuales por sus nombres quedan asentados en un libro y éste que depone y algunos letrados, algunos daba bautizar instruidos en la fe y los que sentía que tenían buen corazón a los cristianos y estaban seguros. A los otros no osaba, aunque lo demandaban a éste que depone porque hacían mil burlas y se le iban a los pueblos y al monte y ésta (no) es cosa de este sacramento. Que se celebran honrosamente en Cuzco la eucaristía y la unción de enfermos. En otros lugares los indios tienen a los cristianos por diablos en los sacramentos de la extremaunción, lo mismo con el sacramento de la penitencia no basta juicio con los españoles o sacarles las mancebas que tienen de indias y, si ellas son bellacas y sucias, mucho más las administran ellos en el dicho acto y este es el ejemplo y doctrina que les dan todos, desde el menor hasta el mayor, aunque algunos hay que son hombres honrados y en esta materia este que depone juntó todos los religiosos y sacerdotes sobre las confesiones para dar orden a no absolverlos porque por la jurisdicción que éste que depone tenía no podía ni era parte, ni el obispo porque cerca de esto les dan poco favor las justicias y el gobernador y aun son injuriados y maltratados de algunas personas sobre que descargan la conciencia en tal caso porque quieren vivir a su propósito y como moro y que nadie les baja la mano y tienen escondidas las indias sobre diez llaves y con porteros para sus torpezas, sin dejarlas venir a doctrina ni a las oraciones que se suelen decir. Y sobre tal caso las tienen en hierros y las azotan y trasquilan para que hagan su voluntad. Y como todos son de la misma opinión se tapa y disimula todo y si éste que depone tuviera favor de Su Majestad y su justicia le favoreciera como convenía en esto él hiciera que vivieran como debían o cesarán con ellas o los echara de la tierra y las dichas indias fueran mejores cristianas de lo que son y se hubiera hecho más fruto porque con solamente la justicia ordinaria hacía en ello lo que podía, aunque no descargaba tanto su conciencia como quisiera porque cada uno le iba a la mano y aun sobre ello le amenazaban. Y no hay otro remedio si no callar por los perjuicios y escándalos (que) ocurrirán en la demanda y esto, por servicio de Dios, que Su Majestad lo remedie con mucho favor y rigor porque los indios toman ruin ejemplo, tomándoles sus mujeres e hijos para usar de ellos y se escandalizan con nuestro malvivir, dándoles mal ejemplo que es gran estorbo para la conversión.

Pablo Inga, hermano de Atabalipa (sic)y del otro Inca que anda alzado, atrayéndolo a la fe y administrándole, diciéndole que tomase una mujer, la cual quisiere, porque tenía muchas para que la bautizasen juntamente con él dijo para qué, los otros cristianos tenían tantas mujeres, pues que éste que depone le mandaba al que tuviese una. Y que le dijo que eran aquéllos unos bellacos, malos cristianos y que no hacían lo que mandaba Dios. A este dicho inca le atrajo éste que depone muchas veces y fue muy gran amigo de éste que depone por tirarle los ritos, ceremonias y otras ruines costumbres que tenían y así lo hizo en muchas cosas, especialmente le dio a éste que depone el cuerpo de su padre, Guaynacaba (sic), al cual adoraban él y toda la tierra y lo tenían como al sol y lo enterró delante de un notario clérigo que se llama el licenciado Castro y él y el alguacil mayor lo vieron con mucho llanto de la madre del dicho Pablo y de otros que se enterraron muchas piedras que las tenían por dioses de cosas particulares. Y a la redondez del Cuzco hizo derribar muchas guaças y adoratorios y otras ceremonias que tenían los indios e indias de las dichas y de llorar cuando se moría alguno porque era muy feo y supersticioso para la conversión y porque viniesen a la doctrina que todos los domingos y fiestas de guardar se decían en la iglesia mayor de la dicha ciudad, en acabando de comer en su lengua, con lenguas e intérpretes, a la cual iba el obispo y éste que depone. Y estaba una persona diputada buena lengua y la cual para esto que era sacristán allí se les decía como habían de ser cristianos y qué cosa era agravio y el modo que habían de tener y las oraciones de la iglesia con los mandamientos y artículos y lo mismo se hacía en Santo Domingo y cada uno iba donde más devoción tenía.

Fuera de la ciudad del Cuzco, que es poblada de cristianos, en todos los pueblos de los indios que están de paz o sirven a los vecinos del Cuzco, que son en cantidad, no tienen administración alguna más de sacarles los tributos contra su voluntad o por su voluntad y traérselos a cuestas al pueblo como bestias, y después servir en sus casas para hacérselos y adobárselos. Y si la comida no traen consigo de sus tierras no lo comen cerca de estos ni clérigos, ni frailes no van a los dichos pueblos de indios (a) administrarles las cosas de la fe para la conversión cristiana. Verdad es que algunos pueblos de indios están tan lejanos de los pueblos de los cristianos que si fuesen allá a administrarles una o dos personas recibirían trabajo y peligro de la vida y otros hay tan cercanos y tan anejos de cristianos que se hacía mucho fruto en gran manera y los indios y caciques se holgarían de ello y les darían de comer y beber a los clérigos (que) están en su iglesia y los frailes en sus monasterios y en los mejores cabos del pueblo con indios de repartimiento que les sirven y buenas chacras en que siembran y comen en su refectorio y algunos predican en los dichos pueblos de los españoles y oyen de penitencia que para esto parroquia hay y clérigos parroquianos en cada pueblo que lo haga. Y ello es más necesario su doctrina fuera de los pueblos de los cristianos a los indios que no allí y a esta causa no se ha hecho fruto en la tierra ninguno, Su Majestad bien lo tiene mandado sino que no se guarda que traigan los caciques y los hijos a las iglesias y que allí se les haga una casa a donde les administren la doctrina cristiana no lo hacen ni lo han querido hacer los obispos bien lo querían y lo proponen pero no les ayudan quien manda la tierra y por esto ni ha conversión ni sacramento fuera de los pueblos do están los cristianos que en cada pueblo de indios había de haber un sacerdote clérigo o seglar a costa de los que tienen los tales indios y pueblos y encomienda en recompensa de los tributos y otros agravios que les hacen y les dan.

Cerca de los tributos ha habido una desorden y hay que cada uno hace lo que quieren y demanda lo que quieren y no hay quien le vaya a la mano porque todos son de una opinión y todos viven por esta vía y a esta causa han fatigado a muchos indios y hecho muchos malos tratamientos y muerto. Bien lo tiene mandado Su Majestad cerca de esto pero no se guarda pero sobre esto es menester gran remedio en la tierra porque se despoblará en breve tiempo porque los cristianos son ingobernables y no se contentan con lo moderado, especial que ellos son los jueces en esta causa y los señores y aun algunos hay de los indios que son tan pobres que no pueden dar plata, ni oro, ni su valía y a poder de palos y de azotes y de cosas se les hacen buscar los que tienen por encomendados y en la ciudad del Cuzco les han tomado muchas chacras que son tierras en que siembran y casas y no hay quien se las haga restituir de a donde los indios se destierran y se van por ahí y aun de ellos se ahorcan. Y en esto pasan los indios mucho trabajo y detrimento y han pasado y aunque no se les demandase tributo por dos o tres años, según ellos están destruidos y desbaratados, sería gran bien para los naturales en recompensa de los robos que les han hecho para que ellos se rehiciesen y se esforzasen y animasen y lo que peor es que un Ave María no saben.

Y los que lo tienen los administran por la mayor parte en recompensa de sus trabajos y de lo que les llevan y que esto pasa en toda la provincia del Perú a lo que este testigo ha visto por la mayor parte. Y en lo que toca a la población de la dicha provincia se pueden poblar más pueblos de cristianos repartiendo los indios moderadamente como se pueda pasar cada español y estará la tierra más segura y los indios vendrán más. Y los indios se han huido (a) los montes por los malos tratamientos y no se quieren volver porque no tienen chacras, ni casas a donde venir y da pena ver la gran cantidad de pueblos despoblados en torno a Cuzco.

En cuanto al tratamiento que hacen en los indios son perseguidos por la justicia real y por los capitanes, aperreándolos vivos que es muy gran lástima, echándoles diez y doce perros que solamente los tienen avezados para aquel efecto y los crían y los ceban en ellos. Su Majestad debe mandar matar todos los perros de esta casta porque son muy perjudiciales a los naturales y mereciendo la muerte el tal indio sea moderada como le dejen recibir el sacramento del bautismo y otros ahorcan de los pies y están allí muriéndose dos o tres días. Y este testigo vio uno en la ciudad del Cuzco, ahorcado en la picota de los pies, y rogó que no hiciesen de él justicia sin hacérselo saber para instruirle y bautizarle y fue corriendo des(de) que se lo dijeron y hallolo diciendo Santa María, Santa María y allá con la lengua le interrogó y bautizó. Su Majestad debe mandar que no se haga justicia de ningún indio sin hacerlo saber al cura parroquial o a algún religioso y que den traslado a los protectores y que muchos indios e indias andan por el Cuzco muriendo de hambre porque les han quitado sus tierras y casas. Y andan pidiendo limosnas con una cruz en la mano.

Francisco Rodríguez Santos, testigo, en Sevilla el veintitrés de junio de mil y quinientos y cuarenta y tres años, siendo canónigo en la santa iglesia de México, prometió decir la verdad. Que a muchos indios los castigan y azotan y trasquilan y traen en cepos. Si les preguntan no saben el ave Maria. Y que muchos mueren sin haber recibido los sacramentos porque hay pocos clérigos y la tierra es larga. Y que a algunas mujeres indias que no se saben el Ave Maria las prenden y allí dicen que tienen ayuntamiento con ellas. Que algunos frailes de mala vida hacen desmanes en Nueva España.

En la ciudad de Sevilla, a veintitrés días del mes de junio de mil y quinientos y cuarenta y tres años, el señor licenciado Gregorio López tomo juramento en forma de vida de derecho a Andrés Núñez, clérigo mayordomo del obispo de México, el cual puso la mano en sus pechos y prometió y juro de decir verdad de lo que le fuese preguntado. Dijo que lo que este presente testigo ha visto que el que se excedía ha sido castigado y que bien es verdad que hay falta de ministros que administren los sacramentos y que de esta causa muchos indios mueren sin sacramentos porque hay muchas tierras donde nunca vieron clérigos y frailes y que a este testigo les ha acaecido salirle muchas mujeres con los niños a rogarles que los bautizasen y que aunque hay una cedula de Su Majestad para que los encomenderos paguen un sacerdote en cada pueblo los más de ellos no lo hacen y que le parece a este testigo que convenía que los indios que se doctrinan en los monasterios se cursen por tres o cuatro años cuanto supiesen la doctrina cristiana y la lengua española y no estuviesen más tiempo porque de estas más viene mucho daño porque, con la ociosidad, andan perdidos entre los indios y los temen los caciques y aun los indios labradores. Y también le parece a este testigo que no les debían enseñar a los dichos indios más de la doctrina cristiana porque ha visto que se lee públicamente lengua y filosofía que oyen diez o doce indios poco más o menos y que uno de estos indios le vino a preguntar a este testigo dime quid est tunitas. Y también parece que la diversidad de muchos hábitos de religión no ha hecho mucho fruto en la tierra que convenía que se conformasen todos en un hábito porque los indios se alteran en ver tanta diversidad de hábito. Y que en lo de la administración de la justicia que no sabe cosa. Que en lo de la población México y sus comarcas está muy bien poblada de indios y lo saben porque le dieron un informe con trescientas iglesias de campana y que los indios están muy diestros y corren ya un caballo en perfección y que, a esta causa, convenía tener mucho cuidado en la población de los españoles y que los españoles trabajasen en sus oficios y que hay en México mas de seiscientos españoles sin oficio, corriendo en costa ajena que el tributo de los indios es en mantas y sería bueno que se le diese a elegir como quieren pagar y que, cuando pagan en gallinas y son flacas, no se las quieren coger y terminan esclavos.

En la ciudad de Sevilla, a veintitrés días del mes de junio de mil y quinientos y cuarenta y tres años, juramento de San Juan de Sasiola que ha estado cuatro años y medio en Guatemala, Honduras y valle de Olancho y que ha visto que los indios son muy maltratados porque los ha visto llevar cargados ciento y ciento y veinte leguas de sus pueblos, cargados de maíz y de sal y de otras cosas y que se han muerto muchos por los caminos. Que no hay clérigos suficientes y que mueren sin bautizar muchos de ellos. Que en esos cuatro años y medio años faltan de Guatemala unos catorce mil indios

En Sevilla a veinticinco días del mes de junio de mil y quinientos y cuarenta y tres, pareció como testigo Alonso Rodríguez, natural de Guadalcanal, quien declaró haber estado en México por espacio de catorce años. Que los ha visto bien tratados y los clérigos van por las provincias bautizando y confesando los indios.

En Sevilla, a veintiséis de junio de mil y quinientos y cuarenta y tres, prestó juramento fray Martín de Figueroa, comendador de Nuestra Señora de la Merced, dijo que estando en el Nuevo Reino de Granada, que es en la gobernación de Santa Marta, desde hacía trece años y medio, él ha estado mucho tiempo en Santa Marta y hay una cosa que le parece que convendría mucho proveerse para ganar aquella tierra de paz y volverla a la fe y es que junto a la ciudad de Santa Marta hay unas cinco villas que son puertos de mar que hay siete u ocho pueblos de indios y otro que se dice la Ciénaga y otro valle que se llama de Gavira que están todos junto al mar y que estos están de paz cuando quieren y que convenía mucho que a estos se mandase, so graves penas, que no llevasen sal, ni pescado a los indios de la sierra que están de guerra porque todos los indios de la sierra no comen carne y su mantenimiento es pescado y sal la cual les llevan estos indios de estos pueblos y los mismos pueblos de la sierra hacen a los mismos indios que estén de paz por tener ellos bastimentos de su mano y quitándoles este mantenimiento los indios de la sierra vendrían de paz y teniendo estos mantenimientos ni los unos ni los otros están de paz porque acaeció muchas veces salir los cristianos a los caminos a defender que los indios de guerra no les maten los caballos ni los ganados y así los indios que están de paz como los de guerra matan a los cristianos y este testigo lo ha visto y le han dado a él un flechazo. Y también convenía que los indios que se hubiesen de guerra de aquella sierra Su Majestad hiciese merced de su quinto de ellos a los tomadores porque se inclinasen más a la guerra viendo que les venía mayor provecho y cuando los de la sierra se viesen molestados vendrían de paz y que no se lleve almojarifazgo de las cosas de comer.

En Sevilla, a veinticinco días del mes de junio de mil y quinientos y cuarenta y tres años pareció por testigo Benito Sanabria, natural de la villa de Cáceres, el que juro decir verdad. Dijo que ha estado este testigo en el Nuevo Reino de Granada dos años. Y que al tiempo que fue oyó decir como se le habían hecho muy malos tratamientos a los indios por les sacar oro y habían muerto muchos indios. Y que, después que este testigo está allí, ha visto matar algunos indios. Especialmente vio matar a uno que era indio principal porque decían que había dicho que no trajesen los indios a los cristianos más mantas, ni maíz, ni carne y cree que Gonzalo Yánez o por su mandado se hizo proceso contra él y le ahorcaron. Y que, en Santa Fe, a otro indio le hicieron cuartos porque trajo cierta moneda que decía que era de oro y era de metal. Y también oyó decir este testigo que Pedro de Colmenares había tenido a un indio cacique suyo colgado de un brezo que casi no llega los pies al suelo porque le diese oro y que no murió el indio porque este testigo lo vio después. Y que ha visto este testigo como cargan a los indios, aunque les pesa, sin pagarles cosa alguna si son indios de su pueblo cuando son indios criados o cuando van de caminos…

Que este testigo oyó decir después de partido ya que se venía de camino, estando en el río de Bogotá, como se había hecho justicia en Tunja que es en el Nuevo Reino de Granada de un indio principal, señor de Tunja, que se llamaba Tochacipa que estaba encomendado al capitán Juan del Junco y que decían que era porque apellidaba la tierra y que decía que los mercados que no sirviesen los indios a los cristianos y que oyó decir que le había hecho justicia Gonzalo Suárez y que también oyó decir que algunos vecinos amenazaban con perros a los indios para que le diesen oro, trayendo indios ladinos por la tierra, amenazando con los dichos perros. Y que este testigo vio preso al cacique de Tunja que lo puso preso Gonzalo Suárez y luego lo soltó y los indios de Junco los repartió a otros encomenderos. Que los indios de la sierra de Santa Marta están alzados y que necesitan los españoles mucha ayuda porque tienen muchos trabajos.

En Sevilla, a veintiséis días del mes de junio de mil y quinientos y cuarenta y tres años, compareció el testigo Francisco de Alegría, clérigo tesorero de la iglesia de Guatemala, el cual juro decir verdad. Dijo que hacen todo lo que pueden por los indios, que los bautizan a los indios y los confiesan y que los indios son muchos y los sacerdotes pocos y que, en esta provincia de Guatemala, convenía que se juntasen los indios en pueblos porque, estando dispersos por los campos y casas, no pueden ser administrados en las cosas de la fe, y que unos encomenderos acuden al obispo para que envíe un cura a atender e instruir o visitar a sus indios y otros no se curan de ello, y que a esa causa se mueren muchos indios sin bautizar y sin otros sacramentos. Y que la tierra es muy montuosa y que la única forma que habría de que esto no ocurriera era juntando a los indios en pueblos y que eso pasa aunque el obispo premia a los encomenderos que cumplen. Y en cuanto a la justicia se han dejado de castigar muchos encomenderos que abusaban aunque desde que llego el obispo la justicia anda mejor. Que hay muchos españoles pobres que viven allegados a encomenderos y a otras personas que tienen de comer.

En Sevilla, a veintisiete días del mes de junio de mil y quinientos y cuarenta y tres años compareció el testigo Martín de Maturana, vecino que dijo ser de la ciudad de Vitoria, dijo que ha estado en la ciudad de Santiago de Guatemala doce o trece años hasta ahora que podrá haber hasta nueve meses que partió de allá y que en lo que toca a la gobernación de aquella tierra y los clérigos de la iglesia hacen bien sus oficios y viven honestamente porque los deshonestos no osan pasar a la tierra aunque hay pocos clérigos y muchos indios y que los que tienen pueblos de indios encomendados llevan de tiempo en tiempo a clérigos para que los bauticen y confiesen pero que, de asiento, no tienen clérigos en los pueblos y que las casas de los indios están derramadas por los campos y que se podían juntar y vivir juntos porque muchos indios se mueren sin recibir los sacramentos. Y que la justicia se hace bien aunque algunas veces se disimulan cosas porque son pobladores nuevos para evitar que la tierra se despueble. Que los indios ahora andan regular porque, después del terremoto de Guatemala, caen más tributos sobre ellos que a catorce leguas de Guatemala esta la provincia de Teculaclán que está de guerra y también otros pueblos a veinte leguas que los frailes mandaron allí a caciques de paz pero siguen de guerra y los frailes no han ido allí a predicar y que si no los presionasen tanto con los tributos holgarían de tener amistad con los españoles.

Otrosí dijo que vio este testigo algunas veces venir indios a Guatemala a servir a sus amos o a trabajar en el edificio de las casas y que se les acababa la comida y los enviaban sin darles cosa alguna para el camino que le parecía a este testigo gran inhumanidad que se iban muriendo de hambre, aunque algunos otros de sus amos lo hacían bien con ellos y les daban con que se volviesen…

En la ciudad de Sevilla, a treinta días del mes de junio del año de mil y quinientos y cuarenta y tres, compareció el testigo Pedro de Aguilar, vecino de México, morador en las minas de Cultepeque y juró decir la verdad. Siendo preguntado dijo que ha estado en muchos pueblos de la Nueva España y en todos ha visto que se tiene cuidado del bautizo de los indios y de los confesar, así por clérigos como por religiosos. Y que, en donde el testigo vive, se sirve muy bien la iglesia de los oficios divinos y que, algunos de los que tienen pueblos de indios encomendados, tienen clérigos en sus pueblos y que otros no los tienen porque caen cerca de otros pueblos o de monasterios donde siempre oyen misa y se les administran los sacramentos y que los clérigos que el conoce viven honestamente y que la justicia el virrey y la audiencia lo hacen bien.

Otrosí, dijo este testigo que en las dichas minas de Cultepeque trabajan muchos indios que los alquilan los señores que tienen encomendados pueblos de indios a los de las minas a veinte y a diez y ocho castellanos por año por cada indio, los cuales se pagan al mismo señor que los alquila. Y que estos trabajan de sol a sol y que no ha visto este testigo que muera ningún indio por el trabajo que allí pasan y que los señores que los alquilan renuevan de veinte a veinte días los indios porque sufran el trabajo. Y que el virrey envía a las minas a un visitador al año para ver si han ido contra las ordenanzas de los indios a las minas de Cultepeque y que el visitador no sabe de minas pero pone multas por valor de mil pesos de oro y se va. Y que, en realidad, es una imposición porque este testigo ha tenido que pagar muchas veces sin tener culpa de nada. Es el salario del visitador.

Otrosí, dijo este testigo que los diez y ocho o veinte castellanos que tiene dichos que se dan por cada indio se hace con licencia del visorrey y en recompensa de los tributos en que los indios están tasados. Por manera que no pagan los tributos y más este servicio sino este servicio en lugar de los tributos. Y que las Indias no se podrían conservar si no se hiciese esto de los indios y que se da a escoger a los indios que cual quieren más pagar los tributos, en tributos o en esto del servir de las minas, y que ellos escogen lo que más quieren.

En Sevilla, a treinta días del mes de junio de mil y quinientos y cuarenta y tres pareció presente Diego Alemán, vecino de la villa de Comayagua, en la provincia de Honduras. Siendo preguntado, dijo que lleva diecinueve años en las Indias y en Honduras seis o siete años y que ha venido ahora de Honduras. Siendo preguntado, dijo que sólo están doctrinados los indios que sirven con los españoles pero los demás, que están dispersos, no hay quien los doctrine, ni los bautice, ni les administre los sacramentos. Sólo los naborías son los doctrinados, pero los indios de encomienda que están en sus pueblos no, ni se preocupan sus encomenderos. No hay tasación de tributos sino que cada encomendero cobra lo que quiere y hace lo que quiere y los ponen a cargar bastimentos y mantenimientos hasta las minas, donde trabajan los esclavos negros, y algunos mueren por el camino. Y en las minas trabajan los esclavos negros y los esclavos indios y los naborías y que son maltratados los indios porque mueren a veces por ir muy cargados y también por sacarlos de tierra fría a caliente. Los únicos indios doctrinados son los naborías que sirven en las casas de los españoles.

En Sevilla, a veintiún días del mes de junio de mil y quinientos y cuarenta y tres, pareció por testigo fray Tomás de Berlanga, obispo de la ciudad de Tierra Firme llamada Castilla del Oro, y dijo que se tiene mucho cuidado de culto en su Catedral y que en todo el obispado no hay pueblos de indios si no es en el pueblo de Nata y en la isla de Flores y en los demás, Nombre de Dios, Aclá y Nata, administran los sacramentos clérigos y curas. Que hay muchos indios que están a ocho leguas de los pueblos y que no son bautizados y sus encomenderos no tienen cuidado de nada y que los encomenderos tienen muy poco cuidado de sus ánimas que ya pluguiese a Dios que tuviesen cuidado de sus cuerpos y que estos encomenderos les llevan las sangres y las vidas y no les dejan tener su propia y que este repartimiento de los indios trae todos los daños… Que aunque hubo cédula para que el obispo interviniese en la tasación de los tributos no lo cumplieron y no se tasan los indios en gran perjuicio. Y que si se tratara bien a los indios comarcanos de los que están de guerra estos vendrían de paz. Aún así huelga decir que el trato que se les da a los indios ha mejorado mucho porque algunos españoles se dan cuenta que los indios son la única hacienda que tienen.

(AGI, Patronato 231).

PARA SABER MÁS:

MIRA CABALLOS, Esteban: “Conquista y destrucción de las Indias”. Sevilla, Muñoz Moya Editor, 2009.

ESTEBAN MIRA CABALLOS